[pompé sur basta!]

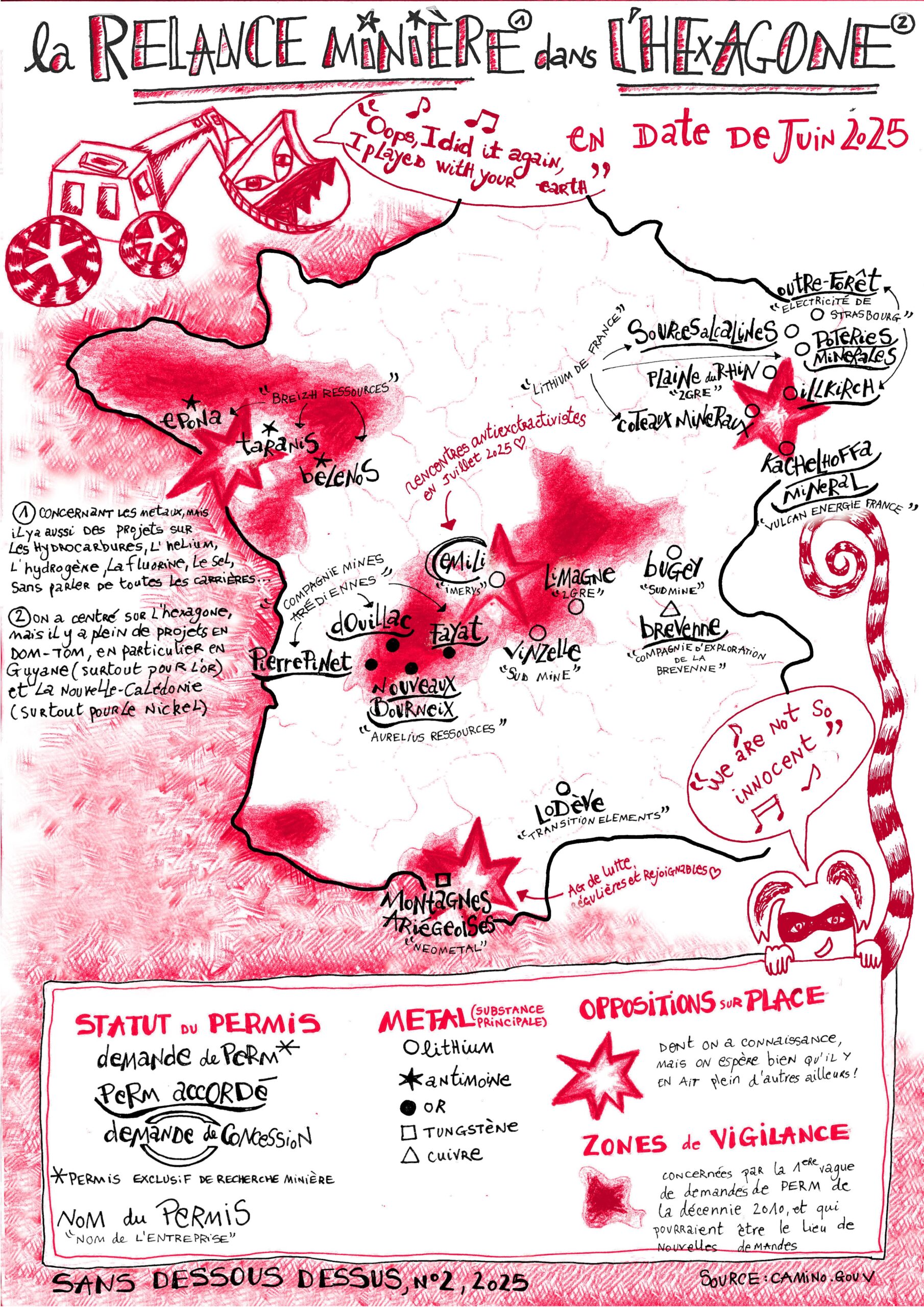

La start-up Breizh Ressources a discrètement déposé trois permis de recherches minières en Bretagne et Maine-et-Loire. Derrière la belle histoire du géologue chercheur d’or, Splann ! dévoile une société canadienne immatriculée dans un paradis fiscal.

Un nouvel épisode d’Indiana Jones se prépare-t-il en Bretagne ? Depuis quelques mois, un individu au profil romanesque a fait irruption dans l’ouest de la France à la recherche d’un trésor perdu. Keith Barron, géologue de nationalités britannique et canadienne résidant en Suisse, a la soixantaine, une barbe grise et des yeux qui pétillent quand il parle d’or. Il est président de la start-up Breizh Ressources, basée à Lorient, spécialisée dans l’exploration minière, qui a déposé trois permis exclusifs de recherches minières (PERM) entre juillet et octobre 2023.

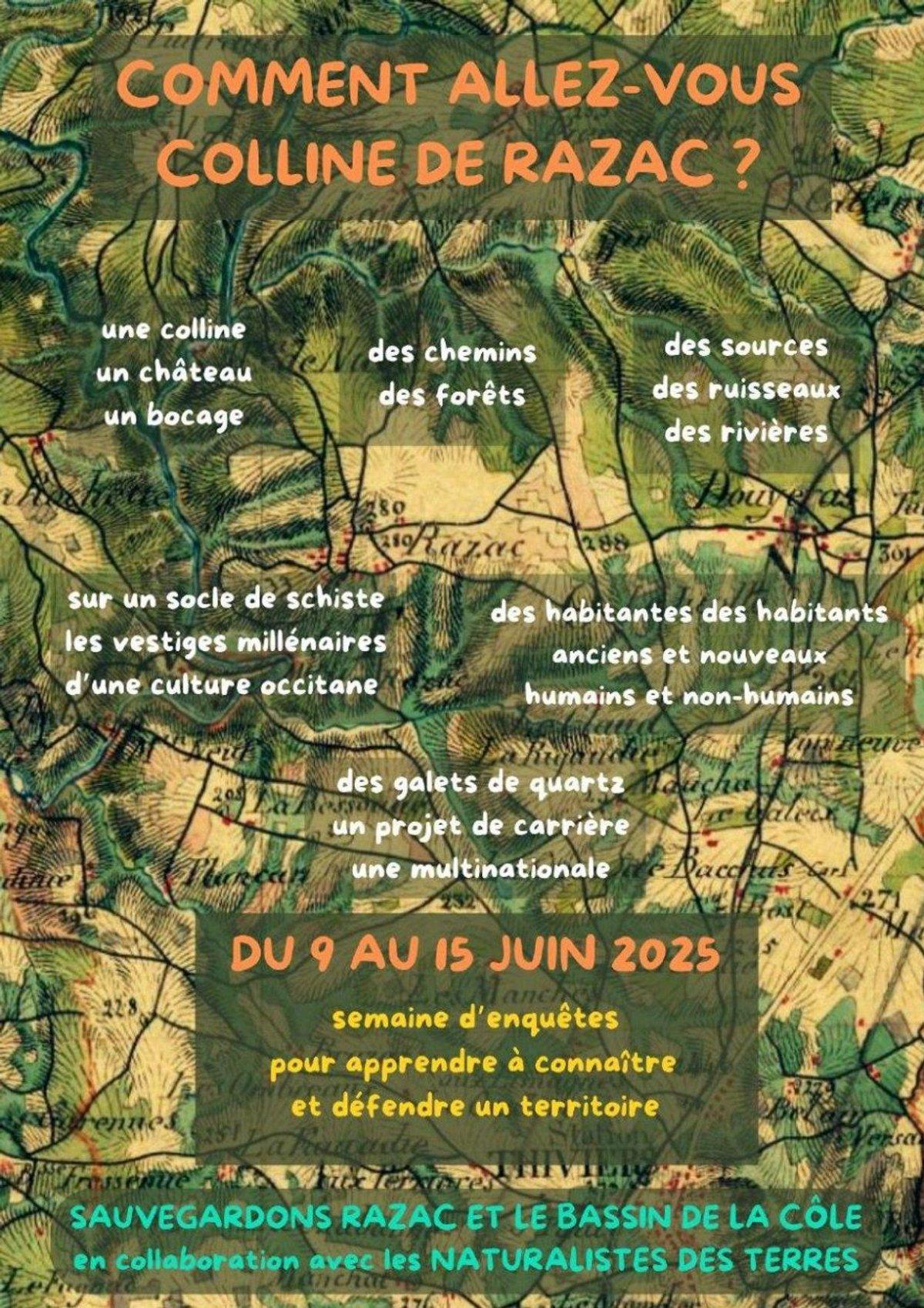

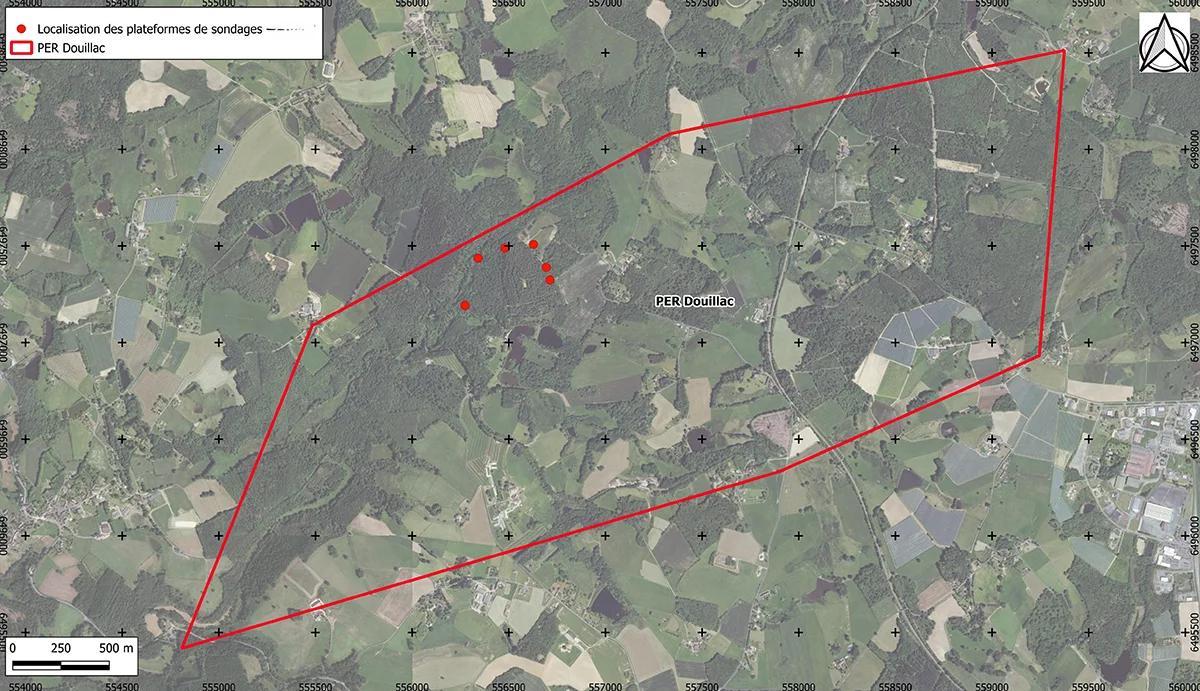

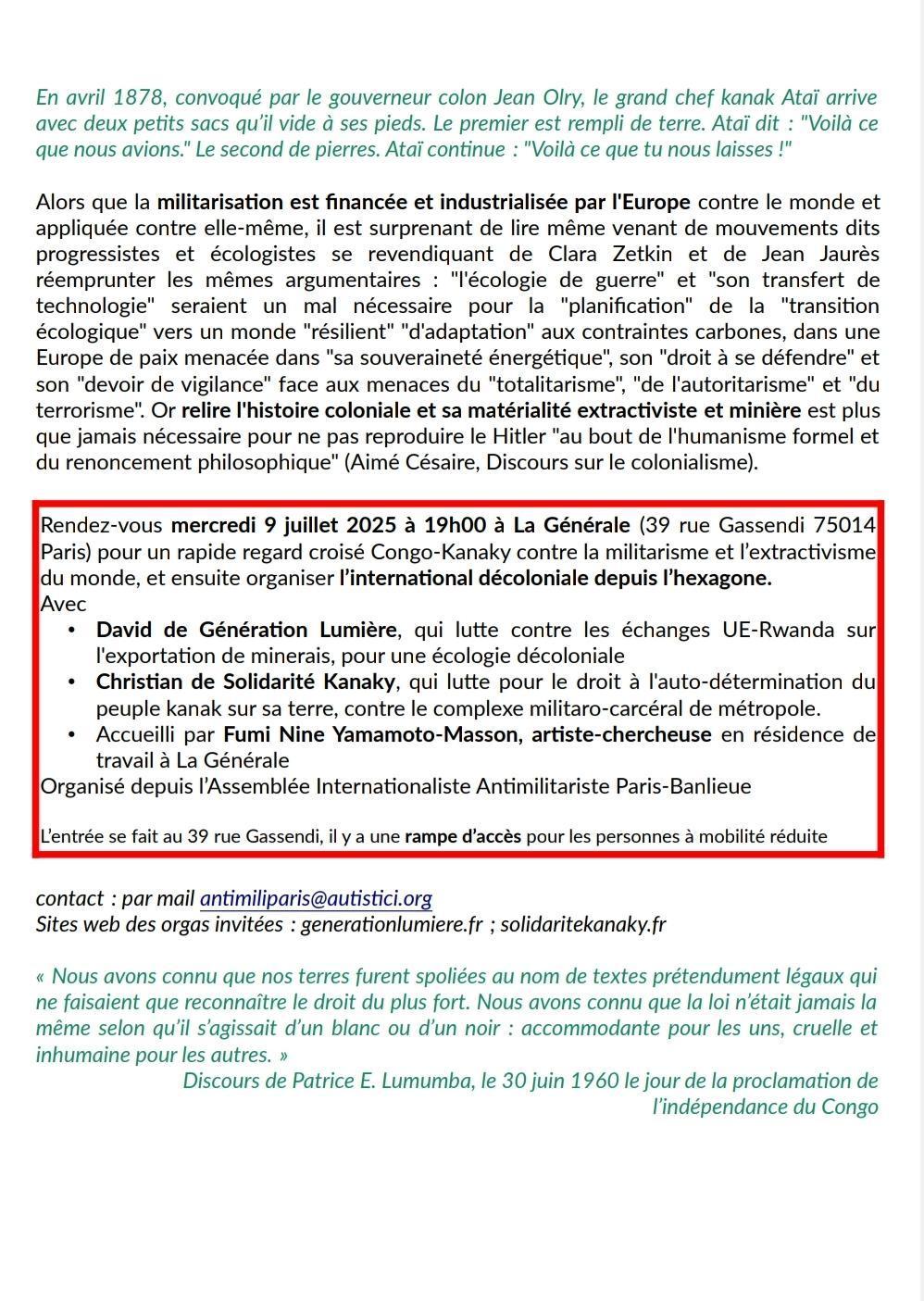

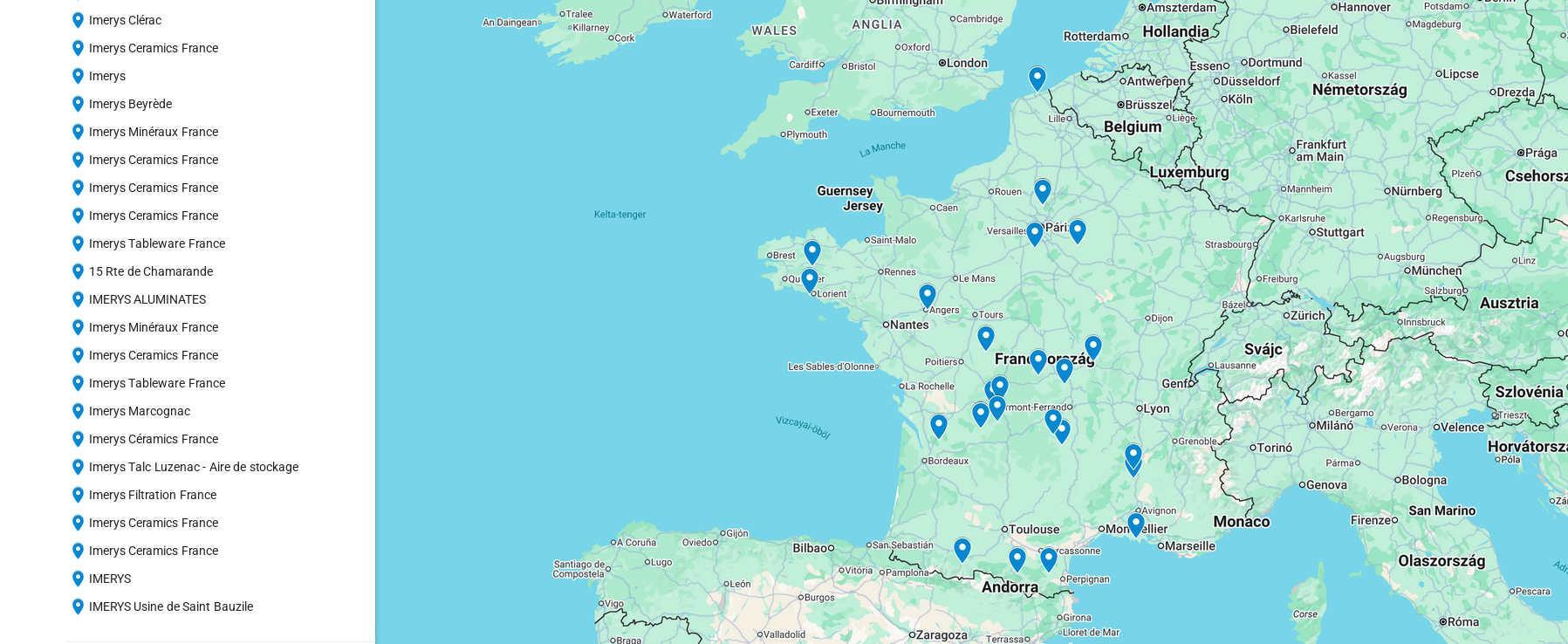

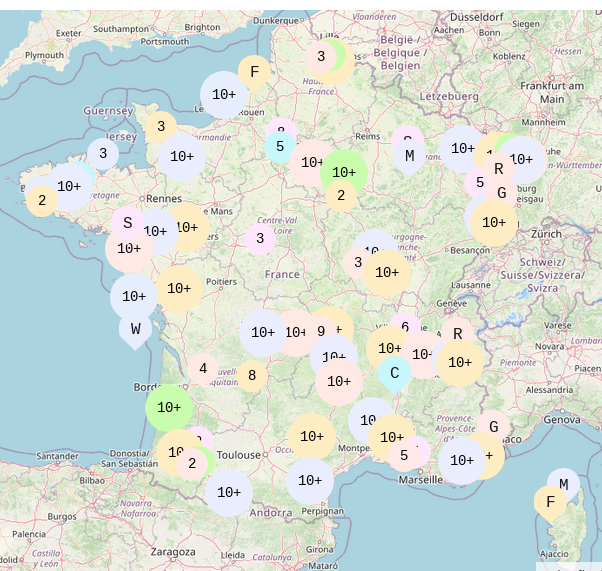

Objectif : réaliser des démarches de prospection dans un périmètre qui couvre plus de 850 km2 et 42 communes situées entre la Bretagne historique et le Maine-et-Loire. La démarche, qui n’a été rendue publique qu’au début de l’année 2024, n’a pas manqué d’intriguer la population locale et les médias.

Les quarante-deux communes de Bretagne et des Pays de la Loire concernées par les demandes de permis de recherches minières de la société Breizh Ressources

Sur le papier, le CV de Keith Barron est hors du commun. En Europe, l’entrepreneur est encore peu connu. Mais il est célèbre dans le milieu minier américain. Dans la presse spécialisée, il est même présenté comme une star : c’est lui qui a découvert l’une des plus grandes mines d’or au monde, en 2006, la Fruta Del Norte, au Sud-Est de l’Équateur.

Keith Baron découvre l’une des plus grosses mines d’or au monde

L’histoire racontée par le géologue est digne d’un film d’aventure. Tout a commencé en 1998, en Équateur. Selon Keith Barron, cette année-là, il s’installe à Quito, la capitale, pour améliorer son espagnol, après avoir obtenu son diplôme en géologie à l’University of Western Ontario et avoir travaillé en Guyane et au Vénézuéla.

Il est hébergé par une famille dont le père est professeur d’histoire, spécialiste des toutes premières cartes de la région amazonienne. Partageant son attrait pour les minerais, ce dernier attire l’attention du géologue sur deux sites, anciennement exploités par les conquistadors espagnols et recouverts par la jungle depuis : Sevilla del Oro et Logrono de los Caballeros (au sud de Quito).

Le jeune homme se lance alors dans la recherche des cités oubliées, après avoir passé deux mois à étudier des documents dans des bibliothèques aux États-Unis et à Ottawa, au Canada. Une fois sur le terrain, la quête prend un tournant inattendu : Keith Barron et deux collègues trouvent des brèches aurifères dans la Cordillera del Condor (chaîne de montagnes située à l’est de la cordillère des Andes, NDLR), située à proximité des deux cités.

Pendant cinq ans, les trois hommes explorent minutieusement une zone de plus de 90 hectares quand, en mars 2006, ils tombent sur le jackpot : le site de la Fruta Del Norte, riche de 10 millions d’onces d’or (une once équivaut à 31,10 g). Deux ans plus tard, le trio vend la mine à la multinationale Kinross pour 1,2 milliard de dollars canadiens. Le magazine spécialisé The Northern Miner sacre alors Keith Barron et ses deux acolytes « personnalités minières de l’année ». Keith Barron entre dans la légende.

Derrière « le storytelling »

Voilà pour ce qu’on appelle « le storytelling ». Mais William Sacher, enseignant canadien, chercheur à Quito, en Équateur, et titulaire d’un doctorat en géosciences, met en garde : « C’est un joli narratif qui parle de vieilles cartes, de flair, de chance et d’intuition. C’est un discours destiné aux investisseurs, mais la réalité, selon moi, est bien différente. »

Pour William Sacher, les géologues spécialisés dans la recherche de minerai ont, avant tout, une démarche pragmatique : « Ils travaillent à l’aide de techniques spécifiques, de relevés scientifiques réalisés dans les sols par des organismes spécialisés (comme le Bureau de recherches géologiques et minières, BRGM, en France) et ils s’appuient sur des consultants expérimentés au niveau local. »

Certains auraient également d’autres compétences un peu moins avouables : « Ils savent trouver les bonnes personnes pour avoir les bonnes infos et ils savent négocier pour repérer puis accéder aux bons endroits. Dans certains pays, ils peuvent même aller jusqu’à corrompre des fonctionnaires », croît-il savoir.

Séduire les investisseurs

La nécessité d’élaborer un beau « storytelling » est liée au secteur dans lequel évolue Aurania Resources. Elle est ce qu’on appelle une « junior » dont le principal objectif est d’explorer les sous-sols à la recherche de minerai. Si elle en trouve, elle cède ensuite un permis d’exploiter, après approbation du ministère des Finances et de l’Industrie, à une « major » dont l’objectif est alors d’extraire le minerai trouvé.

Dans la chaîne alimentaire du monde minier, les « juniors » sont les entreprises qui prennent le plus de risques financiers : « il faut un sacré alignement des planètes pour que l’endroit exploré puisse devenir, concrètement, une mine », souligne Williams Sachers.

Les « juniors » font des hypothèses sur le contenu des sols, mais n’ont pas de certitude. Et elles mettront du temps à avoir des données solides : il faut entre trois et six ans pour réaliser des analyses exhaustives. Autant dire un siècle pour les investisseurs.

C’est pourquoi, comme l’expliquent Brice Laurent et Julien Merlin, respectivement sociologues aux Mines ParisTech et au CNRS, dans leur article L’ingénierie de la promesse : le renouveau minier et la mine responsable : « les incertitudes géologiques ne permettent aux juniors d’estimer précisément les ressources que très tard, ce qui les oblige à réaliser un travail de conviction, reposant à la fois sur des éléments matériels et discursifs […], le travail réalisé par les juniors associe donc étroitement exploration géologique et communication adressée aux investisseurs. »

Une société immatriculée aux Bermudes

Derrière la belle histoire, il y a la réalité, plus prosaïque. Le siège social d’Aurania Resources est à Toronto, au Canada, mais elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans les Bermudes. Son principal actionnaire demeure Keith Barron, qui détient 43 % des actions, aux côtés d’autres investisseurs comme Haywood securities Inc, une société d’investissement canadienne, qui en possède 29 %, ou encore Citibank Canada, une banque canadienne, qui en détient 6 %.

Son objet est ainsi défini : « l’exploration minière axée sur la sélection, le jalonnement ou l’acquisition de propriétés minières et l’exploration de ces propriétés pour des gisements potentiellement riches en or, cuivre, argent et autres matières premières de valeurs ».

Son projet phare reste la poursuite du vieux rêve entamé par Keith Barron sur la piste de l’or en Équateur. Nommé « Lost Cities-Cutucu », le projet est composé de 42 permis d’exploitation qui couvrent plus de 2000 km2.

Les opérations d’exploration en Bretagne représentent une stratégie typique des « juniors », si l’on en croit Brice Laurent et Julien Merlin qui citent le témoignage du président d’une junior interrogé au cours de leur recherche : « multiplier les projets d’exploration permet à la fois de minimiser le risque géologique, mais aussi de convaincre les investisseurs qu’au moins un projet d’exploration aboutira à une découverte valorisable. Une junior qui ne miserait que sur un seul projet ne serait pas perçue comme crédible sur les marchés financiers. »

Réflexion que confirme Breizh Ressources : « les sociétés juniors fonctionnent sur le même principe que les start-ups, par exemple dans la recherche médicale et le développement de vaccins : elles doivent simultanément attirer des investisseurs privés via l’émission d’actions et mener des travaux de recherche pour éventuellement déboucher sur des découvertes ».

A l’assaut des sous-sols bretons

Le géologue aux allures d’Indiana Jones a demandé, via la société Breizh Ressources, l’autorisation d’explorer les sous-sols bretons à la recherche d’or et d’une quarantaine d’autres minerais. À ce propos également, Keith Barron déroule une belle histoire. Son intérêt pour la Bretagne aurait été réveillé en juin 2022, quand il apprend que le Muséum national d’histoire naturelle de Paris (MNHN) expose le plus gros échantillon de pépite jamais trouvé en France. Il s’agit d’une pépite d’or de 3,3 kg découverte à Hennebont (56), qui contient 1,1 kg d’or (mêlé à du quartz), acquise par la Banque de France en 2022 et mise en dépôt au musée.

Il explique que son équipe aurait contacté le musée pour en savoir plus. Celui-ci lui aurait alors appris que Le Journal du Morbihan avait déjà fait mention de cette pépite en juillet 1875 en ces termes : « Des ouvriers étaient occupés à casser des pierres sur le grand chemin qui conduit à Kervignac. Une d’elles, étant plus dure, que les autres, fut jetée de côté par le cantonnier […] le caillou en question, provenant d’une carrière de quartz, contenait un filon d’or d’une assez grande étendue, et qu’un expert aurait estimé, dit-on, valoir plus de cinq cents francs. »

Puis, toujours selon l’histoire racontée par le géologue, une rencontre achève de le convaincre en juin 2023 de la nécessité de lancer des investigations dans la région. Keith Barron rencontre un exposant (désirant rester anonyme) au salon des minéraux de Sainte-Marie-aux-Mines, en Alsace, qui lui montre un échantillon aux caractéristiques équivalentes à celle du spécimen exposé au Muséum d’histoire naturelle, lui aussi trouvé dans la région d’Hennebont.

Le géologue n’a plus aucun doute : il faut aller explorer ce sol breton. Vérifications faites par Splann ! auprès des différents acteurs concernés, les éléments concernant les pépites d’or sont véridiques. En revanche, le MNHN déclare ne jamais avoir été contacté par l’équipe de Keith Barron, « au titre de son expertise scientifique ».

Multiplication des permis d’exploration

À partir de juin 2023, les démarches sont allées bon train. La société Aurania Resources, dirigée par Keith Barron, a constitué Breizh Ressources, en septembre 2023. Son objet est « l’étude géologique, l’exploration des ressources minérales, l’étude et l’exécution de solutions de dépollution, traitement et valorisations d’anciens rejets miniers ».

Le 21 juillet 2023, alors que Breizh Ressources était encore en cours de constitution, la société a déposé un premier permis d’exploration minière baptisée « Epona », qui concerne les communes de Kervignac, Nostang, Hennebont et Languidic. Puis, un deuxième le 5 octobre 2023, « Bélénos », étendu sur 440 km2, deux départements et 18 communes. Et enfin, le 11 octobre 2023, « Taranis », couvrant 360 km2, trois départements et 20 communes. À noter que les noms de ces permis font référence à des divinités gauloises de la mythologie celtique.

Quant aux notices d’impact destinées à évaluer les éventuels dégâts environnementaux causés par ce type de recherches, elles ont été effectuées par le bureau d’ingénierie ENCEM Sud-est, basé Vénissieux, près de Lyon, entre le 4 et le 19 juillet 2023 pour le dossier Epona et entre le 12 et le 28 juillet pour les dossiers Bélénos et Taranis.

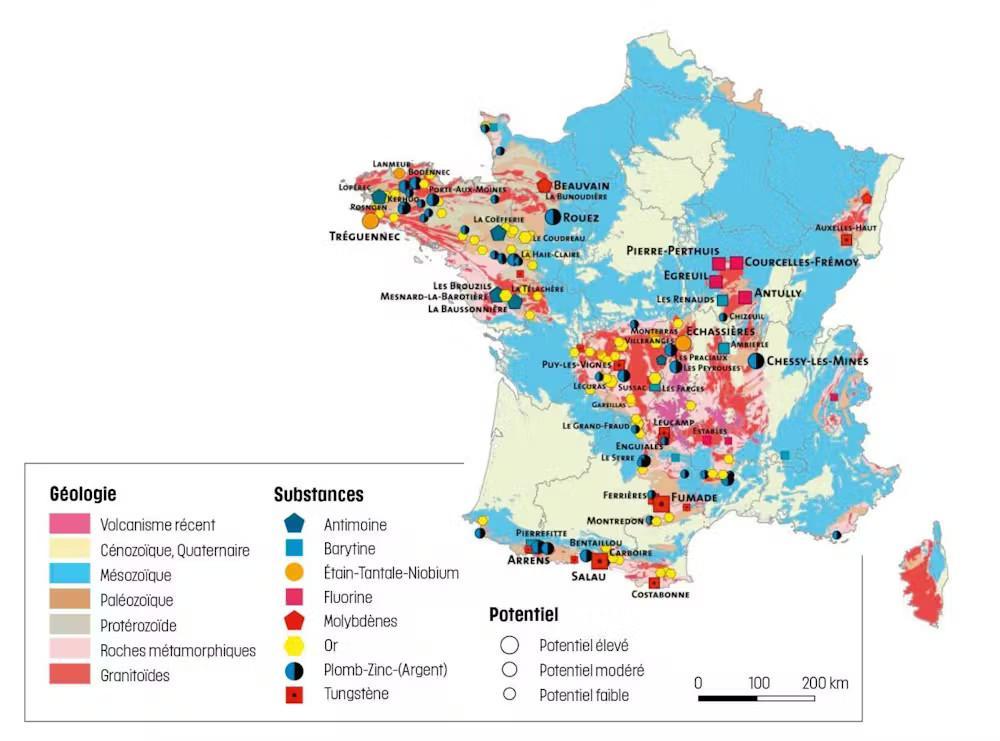

De son côté, Breizh Ressources relativise cette impression d’urgence en expliquant que ses géologues avaient « identifié depuis longtemps l’intérêt géologique du Massif Armoricain » mais que leurs démarches avaient été freinées, jusque-là, par « le manque de volonté politique et la faible prise de conscience de l’importance de relocaliser l’approvisionnement en métaux stratégiques ».

« Un pays à forte tradition minière »

L’objet des trois permis de recherche ne se limite pas à l’or. Breizh Ressources a étendu ses investigations à une quarantaine d’autres minerais, dont l’antimoine, l’étain, le titane, le zirconium et le lithium. Selon ces documents, le total des opérations d’exploration s’élève à 1,95 million d’euros pour les deux premières phases de recherches des trois PERM. Et, si les résultats sont concluants, il faudra investir à nouveau pour financer la suite des opérations.

C’est pourquoi Keith Barron est à la recherche de capitaux frais. Comme il aime le souligner, il s’est personnellement investi dans Aurania Resources : il a prêté 3 millions de dollars canadiens à la société en 2023. Le géologue, qui est régulièrement invité dans des émissions américaines et canadiennes de sites spécialisés ensuite retransmises sur le net, en profite pour tenter de convaincre des investisseurs potentiels.

Dans ces vidéos, il déroule les éléments de son « storytelling » breton : la fameuse pépite à la taille inédite, les articles de journaux datant du début du siècle ou encore la légende de Jules César qui a fait fortune en Gaule avant de remonter à Rome. Il précise également que les métaux critiques, comme l’antimoine et le nickel, sont majoritairement importés en Europe et que le « vieux continent désire être autosuffisant ».

Il parle même d’un fond de 500 millions d’euros mis en place par Emmanuel Macron pour soutenir les investissements dans le secteur. Il s’agit, en effet, d’un fonds dédié aux métaux critiques créé en mai 2023 et l’État y participe via la Caisse des dépôts et des consignations.

Il prévient cependant que les démarches en France ne sont pas si faciles : « C’est un peu une black box (boîte noire, NDRL), il y a beaucoup de bureaucratie. Cela prend du temps mais nous travaillons avec les autorités. Les sous-sols sont la propriété de l’État, donc il faut une licence, ou quelque chose comme ça, pour extraire. »

Tout en se montrant optimiste quant à l’issue des demandes : « C’est un pays qui a une longue histoire minière. Et puis partout, on a besoin d’emplois, non ? » In fine, on se demande si l’homme n’espère pas réitérer son exploit et gagner une deuxième fois le jackpot comme il l’a fait en Équateur lorsqu’il lâche « I am trying to do it again » dans un cri du cœur.

Les hommes de l’ombre

Les vidéos et l’histoire d’Aurania Resources mettent beaucoup en avant Keith Barron. C’est lui qui a signé les documents officiels du PERM et qui s’est exprimé publiquement en un premier temps auprès des investisseurs. Mais il est entouré d’une équipe dont deux hommes sont particulièrement actifs en France : Jean-Paul Pallier et Stefan Ansermet.

Le premier est d’origine bretonne, diplômé à l’Université de Brest et a débuté sa carrière au BRGM en Guyane en 1995 avant de rejoindre Aurania Resources en 2009. Le deuxième est conseiller spécial et a été l’un des fondateurs de l’entreprise. Ce sont eux qui portent les projets d’Aurania Resources en France via Breizh Ressources : ce sont les interlocuteurs des collectivités locales concernées par les trois PERM et des associations sur le terrain.

Fin 2024, Jean-Paul Pallier est même apparu dans la presse au travers d’un article titré : « Breizh Ressources est une start-up qui ne gagne pas d’argent ».

Les deux collaborateurs de Keith Barron ont également fait parler d’eux récemment en Corse où Aurania Resources a créé une entité au même profil que Breizh Ressources, Corsica Ressources : elle est implantée au niveau local, mais a, comme principal actionnaire, Keith Barron. Là-bas, l’équipe est intéressée par le nickel présent dans les galets et le gravier de deux plages du Cap Corse.

On ne sait pas ce que va trouver le géologue dans les sous-sols français. Mais une chose est sûre : il est parti en quête de minerai, d’aventures et de gloire.

L’une des militantes distribue les tracts humoristiques à un actionnaire

L’une des militantes distribue les tracts humoristiques à un actionnaire

Photo titre : déambulation de Pelletassou de Thiviers à Pierrefiche, lieu de son procès

Photo titre : déambulation de Pelletassou de Thiviers à Pierrefiche, lieu de son procès