[pompé sur Reporterre]

La mine d’Almalyk, en Ouzbékistan, le 1er novembre 2022. – © Fabian Sommer / DPA Picture Alliance / AFP

L’Union européenne multiplie les investissements visant des minerais et la production d’énergie en Asie centrale. Malgré son discours sur une stratégie « gagnant-gagnant », l’environnement et les populations locales sont menacés.

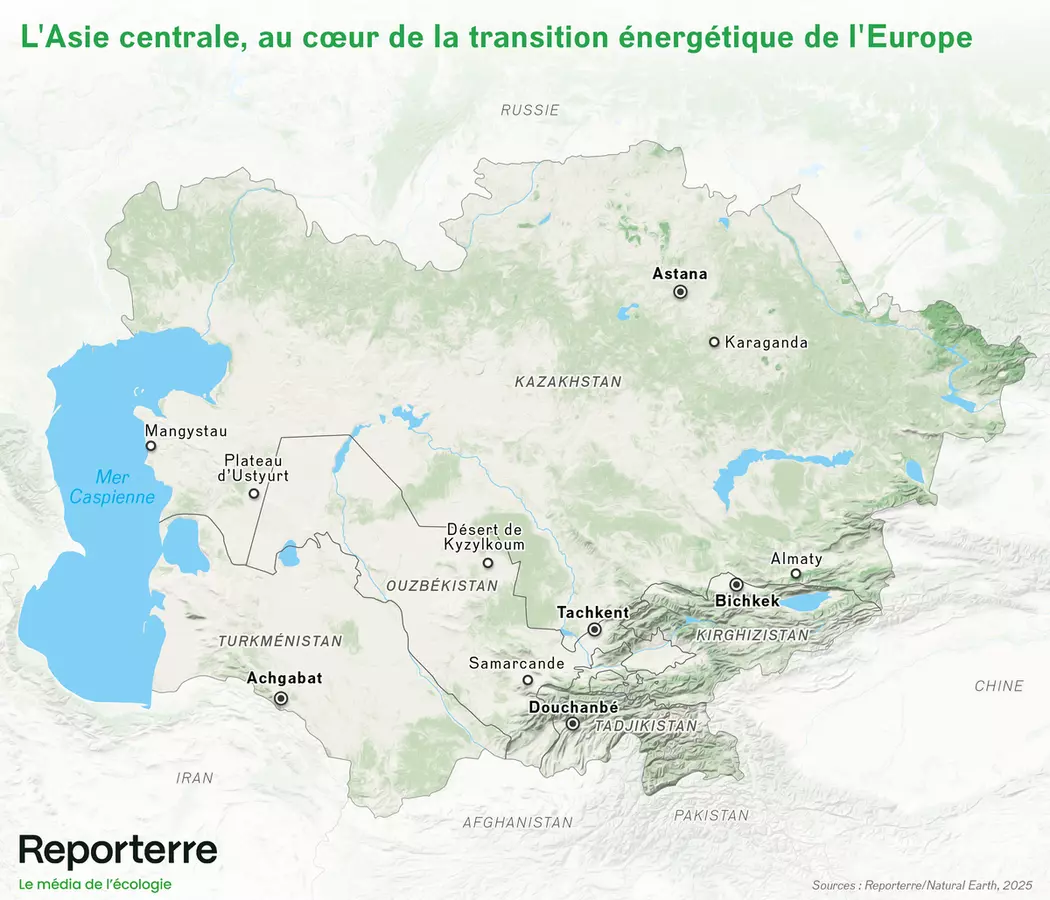

À l’ouest du Kazakhstan, des bancs de sable remplacent la mer Caspienne, tandis qu’à Karaganda, dans le centre du pays, la neige vire au noir chaque hiver. En Ouzbékistan, le désert de Kyzylkoum grignote les terres autrefois fertiles de la région de Navoï. L’Asie centrale porte les stigmates de décennies d’exploitation pétrolière, gazière et minière. Pour la population, les ressources ne sont pas non plus une bénédiction : depuis les années 1990, leur exploitation est contrôlée par les majors étrangères et les élites locales, qui se partagent les rentes.

Aujourd’hui, ce sont les ressources dites « vertes » qui attirent l’attention sur la région. Lithium, nickel, uranium, terres rares : l’Asie centrale regorge de matières premières critiques, utilisées pour fabriquer des technologies bas carbone. Et ce n’est pas tout : avec son potentiel solaire, éolien et hydraulique, l’Asie centrale est un terrain idéal pour produire de l’hydrogène vert, qualifié ainsi car obtenu par électrolyse de l’eau, un procédé réalisé à partir d’énergies renouvelables et peu émetteur de CO2.

Ces ressources subiront-elles le même sort que les hydrocarbures ? Aujourd’hui, les États de la région les mettent aux enchères, en quête d’investisseurs qui ne se contentent pas de les extraire, mais participent aussi à la montée en gamme de l’industrie locale. Et ça, l’Union européenne (UE) l’a bien compris. À Samarcande (Ouzbékistan), lors du sommet UE-Asie centrale du 4 avril, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a promis des « partenariats mutuellement bénéfiques », fondés sur la création d’industries locales et d’emplois, ainsi que la production et l’exportation d’énergie verte.

Lithium kazakh et uranium ouzbek

Bénéfiques, ces projets le seront à coup sûr pour l’Europe, dont la demande en matériaux critiques ne fera qu’augmenter, prévient la Commission, alors que l’offre, elle, reste très restreinte. Échanger avec l’Asie centrale réduirait sa dépendance à la Chine, son principal fournisseur. Depuis les accords signés avec le Kazakhstan en 2022 et l’Ouzbékistan en 2024, elle a déjà investi dans le graphite et le cuivre via ses bras financiers, la Banque européenne d’investissement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Elle ne cache pas son intérêt pour les terres rares. En parallèle, l’Allemagne lorgne le lithium kazakh pour ses batteries. La France, qui importe déjà de l’uranium du Kazakhstan, accélère la production en Ouzbékistan.

Lire aussi : Pour exploiter l’uranium kazakh, Orano va raser une forêt protégée

Pour alimenter ses industries avec de l’énergie « propre », l’UE compte importer 10 millions de tonnes d’hydrogène vert par an dès 2030, dont 2 millions du Kazakhstan. En 2023, l’entreprise germano-suédoise Svevind a investi dans un gigantesque site de production à Mangystau, près de la mer Caspienne.

Doté de parcs éoliens et solaires, le site produirait, dès 2030, 40 gigawattheure d’électricité, sans compter celle issue de l’électrolyse. « C’est plus que la capacité actuelle de tout le pays, dit Vadim Ni, fondateur de l’ONG Save the Caspian Sea. Mais la totalité servira à produire l’hydrogène exporté vers l’Allemagne. »

« Les partenariats n’auront aucun effet sur la transition énergétique d’Asie centrale »

De cette énergie verte produite sur son sol, le Kazakhstan ne verra pas la couleur. Pour en bénéficier, il faudrait moderniser un réseau électrique hérité de l’époque soviétique, conçu pour des centrales à charbon et inadapté aux renouvelables. Des investissements considérables qui ne sont pas, pour l’instant, à l’agenda européen.

Lire aussi : Le pétrole au cœur de la révolte au Kazakhstan

Le pays, à l’instar de l’Ouzbékistan, aurait pourtant besoin d’accélérer sa transition. L’électricité y est toujours produite au charbon pour l’un, au gaz pour l’autre. En 2024, alors qu’il a les objectifs de réduction des émissions de CO2 les plus ambitieux de la région, le Kazakhstan a investi davantage dans de nouvelles capacités charbon que dans les renouvelables, rapporte le Global Energy Monitor.

Une dépendance aggravée par l’exploitation des matières critiques. Car les usines de transformation des minerais tournent au charbon, explique Dimitry Kalmykov, directeur du musée écologique de Karaganda. « Les partenariats n’auront aucun effet sur la transition énergétique d’Asie centrale », affirme Vadim Ni.

« Préjudice irréversible à la biodiversité »

Pire encore, « les projets extractifs menacent d’accroître une pollution de l’air déjà critique », s’inquiète Dimitry Kalmykov. Cendres, métaux lourds, ammoniac : plusieurs études, dont une communication scientifique présentée en 2020, établissent un lien direct entre industrie minière et dépassement des seuils toxiques.

Quant au projet hydrogène, Kirill Ossin, fondateur de l’ONG EcoMangystau, prévient qu’il risque de porter un « préjudice irréversible à la biodiversité ». Construit dans la réserve naturelle d’Ustyurt, dans le sud-ouest du Kazakhstan, le parc détruirait l’habitat des gazelles et couperait les corridors empruntés par l’aigle des steppes, le koulan — un âne sauvage — et le léopard de Perse.

S’y ajoute la saumure issue du dessalement de l’eau de mer, nécessaire à l’électrolyse. Plus chaude et plus salée que l’eau d’origine, elle pourrait perturber les écosystèmes marins si elle était rejetée dans la Caspienne. Une étude de faisabilité commandée par le gouvernement allemand, coécrite par Svevind, évoque un traitement « durable » des rejets, sans en préciser les modalités.

Vieux réflexes extractivistes

Les habitants aussi pourraient en faire les frais, car neuf litres d’eau seront pompés pour produire chaque kilo d’hydrogène, dans une région aride où l’accès à l’eau est déjà conflictuel. Les scientifiques tirent la sonnette d’alarme : la mer Caspienne a baissé de deux mètres en vingt ans, et pourrait en perdre jusqu’à 14 de plus d’ici à la fin du siècle. C’est la pêche, l’agriculture et la consommation domestique qui sont menacées.

L’étude allemande admet une « situation critique » et reconnaît que l’hydrogène « accentuera la pression sur les ressources en eau ». Anticipant les critiques, l’UE a lancé le plan d’investissement Team Europe pour améliorer la gestion de l’eau. Cependant, signalent certains chercheurs : les financements sont insuffisants et sa mise en œuvre repose sur la bonne volonté des élites locales.

« La transparence se réduit, l’information ne circule pas et les citoyens ne sont pas consultés »

Malgré leurs zones d’ombre, les projets ne sont pas rejetés en bloc par les activistes. Sous conditions, ils admettent qu’ils pourraient profiter à la transition comme aux habitants. « C’est un projet prometteur, attractif, avec des retombées économiques importantes », reconnaît Kirill Ossin à propos de l’hydrogène. Mais tous dénoncent l’approche européenne qui perpétue les vieux réflexes extractivistes, par « peur de passer à côté de ressources dont elle a besoin », dit Mariya Lobacheva, directrice d’Echo, une ONG kazakhe pour la transparence et la participation citoyenne.

Craintes d’une répétition du scénario des années 1990

Vadim Ni regrette que l’UE « s’en remette aux autorités locales, alors même qu’elles ne sont pas toujours compétentes ». En 2021, le Kazakhstan s’est doté d’un Code de l’environnement censé contraindre les entreprises à limiter leur empreinte écologique. Mais, faute de moyens, « le système d’évaluation environnementale stratégique n’est pas appliqué », explique-t-il.

Derrière la vitrine démocratique, Mariya Lobacheva fait un constat amer : « La transparence se réduit, l’information ne circule pas et les citoyens ne sont pas consultés. » La société civile peine donc à jouer un rôle de garde-fou. « Personne ne fait pression sur les investisseurs ou le gouvernement. Les gens ne croient pas à leur capacité à changer les choses », dit Dimitry Kalmykov.

Mariya Lobacheva redoute une répétition du scénario des années 1990, lorsque les contrats signés avec les majors pétrolières ont été conclus sans consultation publique. Même les emplois promis par l’UE ne réveillent pas son enthousiasme : « Il n’y a aucune transparence sur les conditions et les niveaux de qualification des postes réservés aux Kazakhs. »

Pour convaincre l’Asie centrale de ses bonnes intentions, l’UE doit passer à l’acte. En commençant par ouvrir le dialogue avec les habitants, scientifiques et écologistes, « seule façon de garantir des partenariats gagnant-gagnant », affirme Kirill Ossin.