[pompé sur Sansnom]

[Pour qui n’aurait pas suivi leurs activités, on pourra aussi relire avant la traduction de leur bilan ci-dessous, celle de leur brochure parue il y a un ans : Switch-Off, interventions radicales contre la destruction de la planète. Documentation, analyses et discussion, (traduit de l’allemand), septembre 2024, 80 pages A4]

Deux ans de Switch-Off – un bilan d’étape

(Traduit de l’allemand de Switch off, 16 avril 2025]

Cela fait deux ans que nous avons pris la parole pour la première fois. Cet appel a été écrit en plein milieu du débat stratégique en cours dans le mouvement pour le climat. A l’époque, après les occupations de forêts de Hambi, Danni, et dans la suite directe de Lützerath, le potentiel des actions de masse semblait pour beaucoup épuisé. Dans le contexte de ces actions de protestations et autres actions de masse, nous avons voulu proposer un projet mettant l’accent sur des actions directes décentralisées.

A ce moment-là, le regard porté sur l’effondrement climatique et la peur face à cette menace, nous ont fait considérer l’urgence d’apporter des méthodes radicales et d’intensifier des pratiques révolutionnaires au sein du mouvement pour le climat.

Nous avons formulé des perspectives anti-étatiques, autonomes et anarchistes de sabotage, et nous voulions les mettre en œuvre plus fortement dans ce contexte.

Quant aux contenus, nous nous sommes concentrés sur une analyse anti-coloniale et critique de la technologie. Nous avons été inspiré.e.s par les luttes autochtones et leurs pratiques de résistance contre l’exploitation (néo) coloniale et la destruction de leurs territoires. L’exploitation coloniale fait non seulement partie de l’histoire idéologiquement raciste de l’Occident, mais elle continue à être partie prenante des velléités d’expansion économiques et impérialistes de grandes entreprises comme la Deutsche Bahn avec le méga-projet Tren Maya. Avec notre analyse et avec notre appel, nous nous sommes placés solidairement du côté de luttes aux quatre coins du monde. La destruction constante de la terre nous a montré la nécessité d’attaquer les infrastructures industrielles, et les possibilités que cela offrait de renforcer une prise en compte internationale de ces luttes.

A ce moment-là dominaient alors du côté de l’État les propositions pour un Green New Deal, tandis que la propagande des entreprises tentait de nous vendre la mobilité électrique et la numérisation comme solutions et comme perspectives utopiques ; les dominants promettaient hypocritement au mouvement pour le climat de faire les pas nécessaires pour atteindre l’objectif des 1,5 degrés.

Dans cette situation imbriquant effondrement du climat, autoritarisme croissant dans le monde, et changement de stratégie du mouvement pour le climat, nous avons appelé sous le slogan « Switch-Off the system of destruction » à nous mettre en lien, et à placer nos luttes et nos actions dans un contexte commun.

Retour sur deux années de pratique

Il s’est passé beaucoup de choses au cours de ces deux années. L’appel a été largement reçu, et beaucoup y ont fait référence avec leurs actions. Leur éventail a été varié, s’étendant d’attaques concrètes contre l’industrie automobile (-électrique) et le sabotage d’infrastructures importantes telles que le rail et les réseaux électriques, à des actions contre des projets de construction des grands profiteurs de la dévastation de la nature comme l’industrie du ciment, les travaux routiers et l’exploitation du lignite. En outre, des acteurs et des voies d’approvisionnement de l’industrie de l’armement ont été pris pour cibles.

De nombreuses actions ont été menées en solidarité avec des luttes hors d’Europe. Des attaques contre des véhicules, des bureaux et des infrastructures de la Deutsche Bahn, contre Siemens ou contre le consulat du Mexique à Hambourg ont en particulier fait référence au projet de Tren Maya. Des mots et des actes ont apporté proximité et joie, rencontrant un écho dans différents endroits du monde et se mettant concrètement en lien par l’initiative Switch-Off. Une telle inspiration et des relations internationales de solidarité se retrouvent par exemple dans :

Les luttes contre l’industrie du ciment et du béton qui pillent la terre et empoisonnent les eaux sur le territoire d’Abya Yala. Les attaques contre des géants du béton en France et en Allemagne ont montré que des actions bien ciblées peuvent aussi bien enflammer des luttes locales qu’avoir un impact international.

Les actions contre le grand projet de ligne [ferroviaire] de Botnie Septentrionale dans le Nord de la Suède, sur le territoire des autochtones Sami, qui voient leurs terres morcelées et les matières premières expédiées à échelle industrielle vers les usines de transformation verte.

Les mouvements de protestation persistants contre l’exploitation du charbon, que ce soit dans le bois de Sünden jouxtant la mine à ciel ouvert de Hambach, ou sur les territoires des Yukpa en Abya Yala.

Ou dans les attaques contre le pipeline Coastal Gaslink sur les territoires des Wet’suwet’en, et celles qui s’opposent à ce même projet en Allemagne.

Dans le texte « Le conflit à Abya Yala et sa proximité avec Switch-Off », il est dit à ce propos :

« Vus nos points communs et nos particularités, et étant données les urgences et les besoins qui nous appellent à agir, il nous semble approprié de mettre en lien les actions contre la machinerie du pillage du continent et de la terre avec la campagne „Switch Off!“, afin de renforcer nos luttes et d’approfondir le combat contre l’existant et son caractère historiquement internationaliste, pour rendre visible dans le monde entier la nécessité urgente de refuser en pratique cette réalité, avec tous les moyens à notre disposition et de montrer par des actions qu’il est possible de la combattre, de renvoyer la destruction à la gueule des principaux responsables et auteurs de ces conditions, et aussi pour montrer qu’il est possible d’embrasser une vie digne, rompant avec la misère dans laquelle ils veulent nous étouffer et nous ensevelir. »

Le fait que des actions en provenance de l’espace germanophone aient été perçues, que l’appel ait aussi été discuté internationalement, avec parfois une participation au travers d’actions, nous a donné une joie et un courage incroyables. Les deux dernières années nous ont montré une fois de plus que la lutte internationaliste contre cette misère n’est pas une chose abstraite, mais qu’elle s’exprime dans des luttes et des attaques concrètes.

Pourtant, quelle que soit la joie procurée par ces nombreuses actions aux multiples facettes, nous pouvons observer que les grandes protestations et mobilisations pour le climat ont diminué au cours des dernières années dans l’espace germanophone. Dans le même temps, la répression contre les actions de blocages et de désobéissance civile s’est extrêmement durcie, ce qui a certainement joué dans ce recul.

La question écologique semble avoir disparu de la conscience à différents niveaux. Sans vouloir occulter les rapports d’exploitation au sein des sociétés occidentales, il est clair que nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les « masses » se mettent en mouvement dans un avenir proche, car une grande partie de la population des centres capitalistes ne veut pas perdre ses privilèges.

Cependant, il est apparu que des actions directes continuelles ne provoquent pas que des dégâts matériels, mais peuvent aussi alimenter une force et une dynamique par-delà les frontières (étatiques).

L’objectif était d’ouvrir un débat – est-ce que ça a marché ?

Switch-Off a appelé à remettre en question, à saboter et à attaquer durablement l’infrastructure du capitalisme. Durablement, dans le sens de la destruction sur la durée et à long terme d’infrastructures industrielles, et de manière diverses, dans le sens de l’emploi de plusieurs sortes de moyens. Nous constatons qu’une partie des attaques reprenant ce slogan ont été empreintes d’une dimension spectaculaire, d’une grande finesse et d’une forte conviction, mais n’ont guère témoigné d’une diversité de moyens et d’une reproductibilité assez simple. Le problème de l’appel et des pratiques qui ont suivi a été, et reste donc, l’isolement partiel dans le cadre des luttes radicales. On a besoin de techniques subversives reproductibles. Les formes d’actions ne doivent pas être réservées à un groupe exclusif possédant déjà les connaissances et les instruments pour réaliser ces sabotages. C’est pourquoi nous pensons que des espaces sûrs doivent se multiplier pour parler de formes d’actions offensives, partager des compétences et se soutenir. Les connaissances sur les infrastructures critiques et les manières de les détruire doivent être rendues plus accessibles. C’est plus facile à dire qu’à faire. Les moments d’actions offensives spectaculaires menées en commun, lors de mouvements de masse et de rencontres comme à Lützerath sont importants, marquants et créent souvent un point de jonction vers la politisation, la mise en réseau et une pratique politique diversifiée. Mais nous ne pouvons pas attendre ce genre de grands événements. Nos discussions doivent aussi avoir lieu en dehors de ces moments.

Ces dernières années, le mouvement pour le climat a perdu beaucoup de son importance. Alors que les occupations de forêts, de villages et de routes étaient autrefois « le point focal numéro un » et attiraient les calomnies des politiciens, des grandes entreprises et de la presse, le changement climatique a désormais été évincé de l’actualité et de la conscience collective par les dernières guerres en date, les crises économiques et le débat raciste sur la migration.

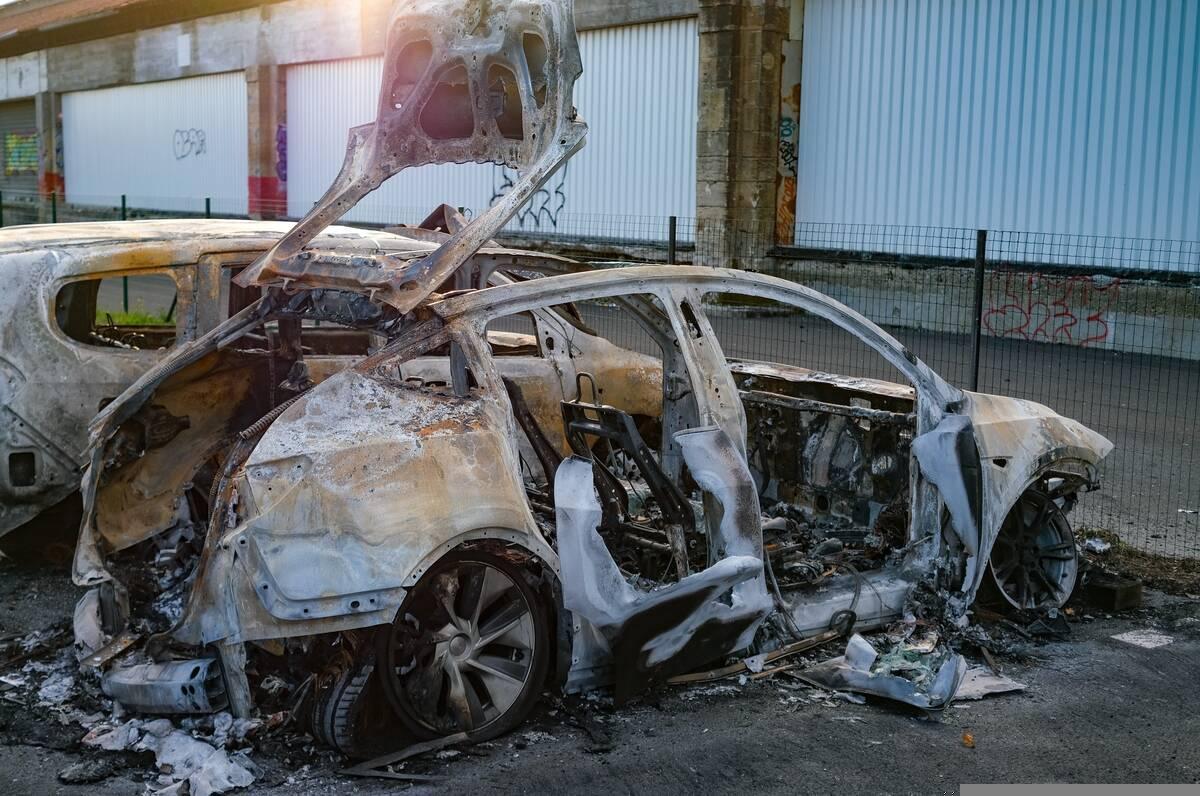

Pourtant, il y a des développements actuels qui, dans le champ de tension entre les luttes écologiques et la fascisation croissante, montrent des perspectives de résistance. C’est par exemple le cas avec les protestations à Grünheide contre la Gigafactory de Tesla et l’attaque incendiaire du groupe Volcan, qui a certainement fait irruption dans beaucoup de discussions autour de la table de la cuisine, démontrant une fois de plus à quel point l’action directe peut être efficiente. Les attaques contre Tesla, qui ont déjà probablement retiré de la circulation des centaines de ces bagnoles dans différents endroits du monde, montrent actuellement l’énorme force qui peut émaner d’actions directes, d’attaques, de sabotages, de textes et de gestes de rébellion de toutes sortes, quand tout cela est mis en lien.

Jusqu’à un certain point, nous avons certainement réussi à mettre sur la table l’action directe et le sabotage dans le débat stratégique du mouvement pour le climat, en tant que méthodes de lutte contre la destruction de la planète. Mais il est difficile d’en déterminer les effets. Certaines actions et communiqués ont aussi connu un certaine diffusion au-delà du mouvement, mais ils se heurtent aussi socialement à un backlash général.

Switch-Off dans le contexte de la fascisation,

de la militarisation et de la politique des frontières

Les prévisions d’aggravation des crises globales les plus diverses se sont presque bousculées au portillon.

Depuis le 17 février 2022, la deuxième invasion de l’Ukraine par la Russie s’est intensifiée. Après le massacre du 7 octobre 2023, Israël a lancé sa guerre destructrice contre la bande de Gaza, le Liban et la Syrie. Avec encore d’autres guerres de haute intensité au Congo, au Kurdistan, au Yémen, au Myanmar, au Soudan, se dessinent une militarisation générale et une augmentation des conflits militaires.

Les politiques reconnaissent, utilisent et alimentent cette dynamique. En reprenant le refrain bien connu de l’absence d’alternative, ils nous offrent une perspective bien émoussée : en un temps où la guerre mondiale menace, il serait plus important de se replier sur soi-même, d’être capable de se défendre, et d’assurer sa propre suprématie. Ce faisant, ils utilisent une rhétorique qui présente des parallèles éloquents avec la guerre froide et tentent de diviser le monde entre bons et mauvais dirigeants. Cette logique militaire se retrouve aussi en ce qui concerne la manière de surmonter d’autres crises. Elle consiste expressément à garantir des ressources par des moyens guerriers. La « question de la défense » est efficacement et manifestement utilisée pour faire passer à la trappe tous les autres conflits sociaux.

Le deuxième gouvernement Trump montre actuellement à quelle vitesse des acquis (réformistes) obtenus par une lutte qui a duré des décennies peuvent être simplement jetés par-dessus bord. On assiste à un retour de bâton patriarcal massif, qui aimerait détruire ce pour quoi les mouvements antiracistes, les féministes et les queers se sont battu.e.s depuis des dizaines d’années. Quelques maîtres dans ce monde ont le pouvoir d’abolir « des droits humains » comme le droit à l’avortement, à l’auto-détermination de son genre, à l’objection de conscience, le droit d’asile, etc. Cette fragilité montre la dépendance massive vis-à-vis de l’État, et met en évidence qu’il n’y a pas, et qu’il ne peut y avoir, de dignité humaine universelle dans le cadre des rapports existants. Les « droits humains » ne sont que de simples concessions de la part de l’État. La situation actuelle montre clairement que, même lorsqu’ils ont été obtenus au prix de durs efforts et du sang, les droits civiques sont au mieux un pari sur le temps, et ne peuvent donc pas être l’objectif de nos luttes.

Cette fascisation s’observe dans le monde entier. Partout, des forces fascistes et autoritaires se renforcent et arrivent au pouvoir. Les partis bourgeois rivalisent dans leur politique raciste aux frontières, et la répression sociale contre les personnes pauvres, stigmatisées et handicapées par le système ne cesse d’augmenter. Les gouvernements qui agissent de manière toujours plus autoritaire sont issus de l’« ancien centre bourgeois » qui a tenté de dépasser sur leur droite les populistes d’extrême-droite.

Parallèlement, la militarisation et le réarmement de l’armée et des frontières évoqués plus haut sont présentés comme inévitables. Partout, une guerre croissante est menée contre les personnes déplacées par les catastrophes. Elles sont toujours plus la cible de la propagande fasciste et de la politique migratoire raciste.

Conflits pour les ressources.

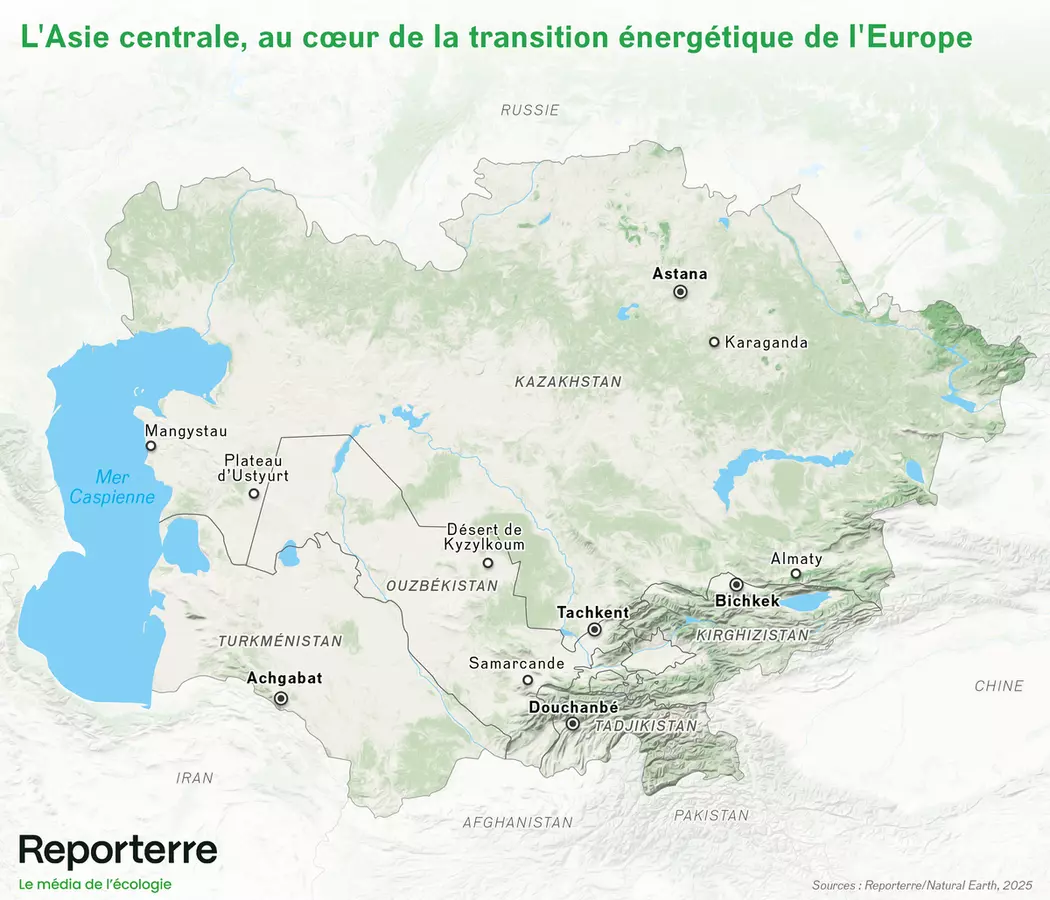

Secteur clef de l’industrie des puces électroniques

Les États et les entreprises exigent toujours plus ouvertement que les ressources soient sécurisées militairement. Il ne s’agit pas seulement de lithium et de terres rares, mais aussi des emplacements pour des industries-clé à forte valeur. L’intelligence artificielle est noatmment considérée comme un de ces éléments : une technologie qui serait inconcevable sans la puissance de calcul des microprocesseurs les plus modernes. Ces derniers sont conçus par Nvidia dans la Silicon Valley et fabriqués par TSMC et d’autres exclusivement à Taïwan (avec des machines d’exposition uniques au monde fabriquées par ASML à Eindhoven). Les Etats-Unis et l’UE investissent actuellement beaucoup d’argent pour développer une industrie « nationale » de puces électroniques – l’objectif étant de s’assurer la suprématie technologique face à une Chine proclamée « rival systémique ». La fabrication de puces électroniques nécessite des terres rares et beaucoup d’énergie.

Afin de réduire la dépendance aux importations, la nature est exploitée encore plus intensément à la périphérie européenne. L’opposition locale à la mine de Jadar du groupe anglo-australien Rio Tinto en Serbie a mis en évidence le déséquilibre des pouvoirs au sein de l’Europe. Alors que la résistance contre la mine avait été couronnée de succès et que le projet avait été annulé, Olaf Scholz s’est personnellement rendu à Belgrade pour impulser la reprise du projet. En effet, les constructeurs automobiles allemands ont besoin de lithium pour leurs voitures électriques. Cette dynamique est la même que dans d’autres projets liés au lithium au Portugal, et dans différentes mines chez les Sapmí. Mais la hausse de l’exploitation minière ne se limite aucunement aux marges de l’Europe, au contraire, des gisements sont également recherchés en son centre, et les possibilités de résistance sont donc infinies.

Un exemple évident de toute la brutalité de l’exploitation occidentale des ressources a été notamment fourni par les conditions posées par les États-Unis pour continuer à soutenir militairement l’Ukraine :

„[Ainsi] le sénateur républicain [Lindsey Graham] de Caroline du Sud a déclaré pourquoi l’Occident devrait absolument gagner la guerre en Ukraine : le pays serait une « mine d’or ». Rien que dans les territoires occupés par la Russie se trouveraient des matières premières critiques d’une valeur de douze billions de dollars américains. « Je ne voudrais pas laisser cette manne à Poutine pour qu’il se la partage avec la Chine […] Si nous aidons l’Ukraine maintenant, elle pourra devenir le partenaire économique dont nous avons toujours rêvé ».“

Depuis leurs débuts, les microprocesseurs constituent une technologie militaire importante. Il faut donc voir les usines de puces électroniques prévues comme faisant partie du nécessaire décloisonnement économique en vue des préparatifs de guerre. Mais les technologies-clef ne jouent pas uniquement un rôle déterminant dans l’entrelacs géopolitique du climat et de la guerre. De plus en plus de technologies clés à usage « civil » et « militaire » sont produites par de petites start-ups. Celles-ci se donnent souvent une image de modernité et de progrès. Elles se vantent de contribuer à un avenir écologique respectueux de l’environnement. Elles omettent volontiers que ces mêmes technologies contribuent aussi excellemment à l’industrie de l’armement, et sont utilisées pour tuer.

Ou alors, les entreprises d’armement deviennent tout de suite des « woke » et, avec un cynisme à peine croyable, se voient attribuer un vernis vert. Ainsi, il existe déjà des munitions biodégradables, une production « durable » de missiles et il semble que ce ne soit plus qu’une question de temps avant que le premier char électrique ne sorte des chaînes de production. Là où le gaz et le charbon étaient autrefois les industries décisives, l’IA et la haute technologie sont désormais les ressources déterminantes. En interconnexion fine, différentes entreprises et start-ups travaillent de concert, constituant une industrie de l’armement technologiquement évoluée, et composée de chaînes complexes d’approvisionnement.

D’une certaine manière, prenons aussi cela comme une chance dans la lutte contre cette industrie technologique de l’armement. Car des technologies clés de plus en plus spécialisées dépendent aussi davantage de chaînes d’approvisionnement de plus en plus diversifiées. Et c’est précisément là que nous voyons le potentiel de provoquer des interruptions et d’attaquer la production de petites start-ups.

L’IA comme technologie-clé et arme de guerre

La plus grande et la plus relevante de ces technologies clés est sans doute l’IA, dans laquelle les technocrates voient aujourd’hui la solution à tous les problèmes.

Comment traiter autrement les quantités inimaginables de données nécessaires pour piloter des drones-taxis autonomes dans le trafic urbain – ainsi que sur un champ de bataille ? Comment la gestion du flux d’électricité dans un réseau avec encore plus de consommateurs et de fournisseurs non linéaires peut-elle fonctionner sans IA ? Ou comment analyser les images prises partout et tout le temps ? Évidemment, on n’accorde guère d’attention critique au fait que cette technologie engloutit une énorme quantité de ressources. La production de puces électroniques absorbe beaucoup d’eau et les centres de calculs de l’IA tellement d’énergie, que Microsoft a été la première entreprise à activer une centrale nucléaire pour les alimenter en énergie.

Les programmes « Lavender » et « Where’s Daddy » utilisés par Israël dans la guerre de Gaza prennent en charge pour l’armée la quasi-totalité du choix des cibles pour les frappes aériennes. Sur une échelle de 1 à 100, la machine évalue l’appartenance à des groupes militants pour tou.tes les habitant.es de la bande de Gaza. Le tout sur la base des données des services de renseignement. Le logiciel propose ainsi des cibles et informe dès que la victime se trouve chez elle, dans son cercle familial. Un quota concernant l’importance militaire d’une cible et le nombre de victimes civiles acceptées joue également un rôle. Plusieurs dizaines de milliers de Palestinien.ne.s ont ainsi été exécuté.e.s sur proposition d’un ordinateur, avec l’aval d’officiers israéliens.

Cet exemple montre une fois de plus que l’IA ne peut jamais être un instrument d’émancipation, car là où elle vient de contrôler la destruction et l’anéantissement de la vie, elle produit juste après une vidéo publicitaire montrant comment une station balnéaire pourrait être planifiée sur les ruines de Gaza. Il est difficile de saisir toute l’horreur de ces procédés.

La peur doit changer de camp

Nous avons peur, peur du fascisme, de la répression croissante, de la guerre, du fucking Trump, et des fanatiques qui gouvernent ce monde. Nous nous nous sentons incapables de bouger, parce que tout semble se précipiter, paralysé.e.s, avec la catastrophe climatique qui dégénère. Nous savons que les dominants veulent nous voir incapables d’agir, neutralisé.e.s et impuissant.e.s, mais nous ne leur feront pas ce plaisir.

Nous voulons en finir avec l’État et sa société. Cependant, nos réalités de vie sont tellement imbriquées avec les structures étatiques et l’industrie, qu’il est difficile de penser en dehors de cette logique. Pourtant, nous savons aussi que nous ne devrions pas nous laisser guider par cette peur. Parce qu’elle nous pousse à revenir vers de vieilles certitudes, parce que c’est la peur de perdre nos privilèges.

Nous savons aussi que la meilleure défense, c’est l’attaque.

Nous avons du mal à trouver un chemin clair pour nos projets, à élaborer une perspective qui nous amène à un meilleur endroit. Nous nous sentons faibles et démuni.e.s face aux rapports établis, mais nous avons appris qu’il n’y a aucun sens à faire appel à l’État, car il reproduit les conditions de notre perte de prises.

Et malgré toute cette misère, nous savons que nous sommes là les un.e.s pour les autres, que nous pouvons nous donner de la force et de la vigueur, que nous pouvons les trouver dans nos luttes, notre solidarité, notre diversité. Nous n’avons pas besoin de ligne unique, mais d’idées claires et d’un sens de l’entraide. Nous cherchons la réciprocité, la rencontre, la critique, l’inspiration, et les liens entre nos luttes. Non pas parce nous voulons devenir un parti, mais parce nous avons besoin les un.e.s des autres, et parce que nous nous reconnaissons dans la rage qui s’embrase partout dans le monde, à chaque fois renouvelée.

Amour à celleux qui sont là, dehors, dans le chaos des luttes, des actions, des projets ; là dehors dans la nuit, dans les taules, en clandestinité, dans les forêts, dans les rues, sur les mers et aux frontières.

Nous avons emprunté ce chemin, qui sait où il nous mènera ? Nous avons appris des combattant.e.s autochtones que le monde a déjà souvent sombré.

Quoi qu’il advienne, nous nous reverrons, là, dehors.

« Oublions l’avant-garde, elle ne nous est d’aucune utilité : une révolte généralisée, sans leader ni centre de gravité, voilà précisément ce qu’aucune armée ou police ne pourra jamais espérer dompter » – Total Liberation

Switch-Off le système de destruction

bulletin d’info

bulletin d’info