pompé sur médiapart

Au Canada, « la mine est un instrument de torture colonial »

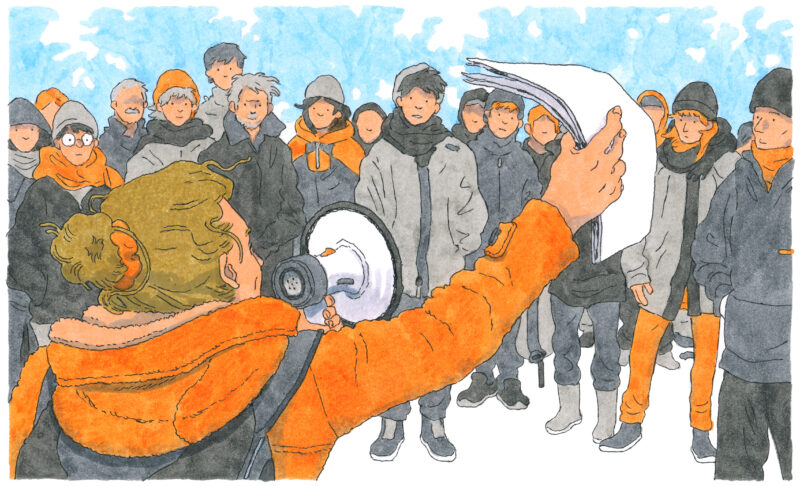

Alors que les projets miniers se multiplient au Canada, menaçant les terres autochtones, certains membres des Premières Nations organisent la lutte face aux entreprises extractivistes et aux gouvernements.

Celia Izoard

MontréalMontréal (Canada).– « La meilleure chose à faire pour le climat, c’est de laisser respirer ces terres », a déclaré Rick Cheechoo après un silence. Sur la carte du Canada épinglée au mur, il les indique en posant délicatement la main sur la zone concernée, comme s’il auscultait un poumon. Pour passer quelques jours de novembre dans ce centre communautaire de Montréal, Rick et d’autres membres de la Première Nation crie ont parcouru 1 400 kilomètres depuis les rives de l’Arctique.

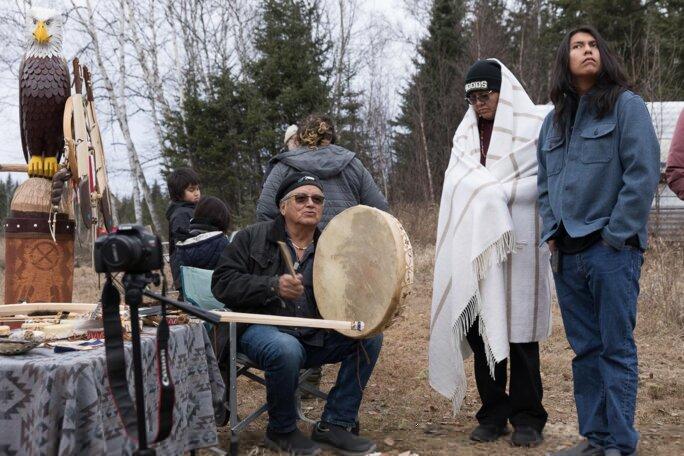

Le nord de la province canadienne de l’Ontario, où ils vivent, abrite l’un des deux plus grands complexes de tourbières au monde. Ces « terres respirantes », comme on les appelle en langue crie, sont le territoire ancestral de neuf Premières Nations différentes qui y pratiquent la trappe (c’est-à-dire le piégeage), la pêche et travaillent le bois. Mais depuis la découverte en 2007 de gisements de nickel, de palladium et de cuivre, il a été rebaptisé « Ring of Fire » par les entreprises minières qui y détiennent des dizaines de permis d’exploration.

Comme le nickel peut servir à la fabrication de batteries et le cuivre à toutes sortes d’usages électriques, le projet prétend opportunément extraire des « minéraux critiques pour la transition ». Pourtant, il nécessite de construire une route de 500 kilomètres et menace un gigantesque puits de carbone naturel comparable aux forêts tropicales, dont la destruction relarguerait de grandes quantités de méthane.

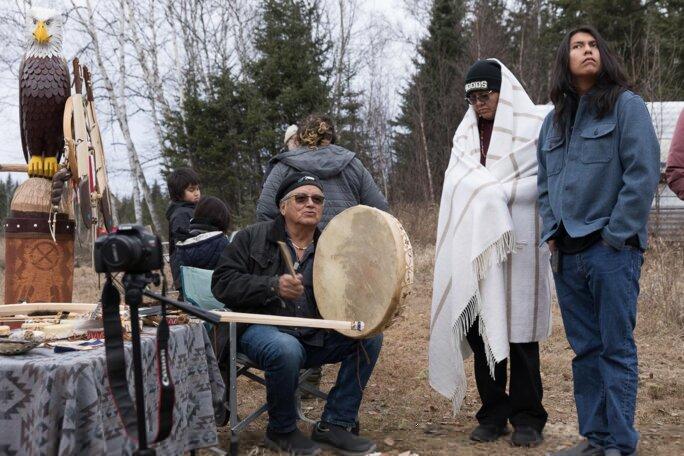

© Photo Paul Comeau

© Photo Paul Comeau

Selon un groupe de recherche de l’Université Laurentienne de Sudbury, le drainage des tourbières du nord de l’Ontario libérerait dans l’atmosphère l’équivalent des émissions annuelles de 39 milliards de voitures. « Bien sûr, une mine ne va pas tout détruire d’un coup, nuance Louise Nachet, doctorante à l’Université Laval (Québec) sur les enjeux extractifs. Mais une fois la route construite, les écosystèmes risquent d’être menacés par d’autres projets. »

Demande en métaux exponentielle

À Montréal, dans la grande salle du Centre St-Pierre qui bruisse de cris d’enfants et de bavardages, la carte du continent est couverte de points colorés, un pour chacune des localités représentées cette année aux rencontres du Western Mining Action Network, un réseau nord-américain de « communautés affectées par l’extraction minière oji ». La majorité de ces communautés sont des Premières Nations : Algonquins de l’Ontario, Attikameks de Haute-Mauricie, Ojibwés des Grands Lacs…

Toute la journée, dans ces ateliers, on parle de stratégie, de climat, de la santé des caribous. Et on pleure, parfois, comme cette oratrice qui vient d’apprendre que l’unique point d’eau de sa communauté est pollué aux métaux lourds.

À lire aussi

Canada : les feux de forêt mettent en péril culture et territoires autochtones

Si les peuples autochtones du Canada – cinquante Premières Nations, ainsi que les Inuits et les Métis – sont confrontés aux industries extractives depuis l’arrivée des Européens, les projets d’extraction de graphite, de lithium, d’uranium ou d’or se multiplient. La demande en métaux est exponentielle, portée par l’industrialisation des Brics, le secteur du numérique, la mise en production de milliards de batteries automobiles et la militarisation globale. Pour soutenir la guerre commerciale des puissances occidentales face à la Chine, le Canada a réaffirmé sa vocation de superproducteur de ressources. Dans les seules provinces du Québec et de l’Ontario, plus de 700 000 permis de recherche ont été accordés, tous en territoires autochtones.

Des métaux pour les industriels français et européens

En cette fin novembre, au congrès Mines + Energie de Québec, le ministère des ressources naturelles réunissait les entreprises minières autour de l’ambition du Québec de devenir le « chef de file mondial en matière de minéraux critiques et stratégiques ». Pour la deuxième année consécutive, on pouvait y croiser un envoyé de Matignon, Benjamin Gallezot, délégué interministériel à l’approvisionnement en minerais et métaux stratégiques (Diamms). En octobre 2023, la France a signé un accord de coopération bilatéral avec le Canada, puis une « déclaration d’intention » avec le Québec sur « les métaux critiques indispensables à la transition énergétique et numérique ». Au printemps 2024, un accord a été conclu avec la province du Saskatchewan pour l’achat d’uranium destiné aux centrales nucléaires.

Le gisement du projet Strange Lake est hautement radioactif, et toutes les communautés qui ont des droits sur ces terres y sont opposées.

« Plusieurs projets au Canada intéressent beaucoup les industriels français et européens », a déclaré le Diamms à la tribune, par exemple, « des terres rares pour approvisionner l’usine Solvay de La Rochelle ». Le géant européen de la chimie a créé en 2022 une nouvelle unité de production d’aimants permanents de haute technologie destinés à l’électronique, aux véhicules électriques, aux drones et aux éoliennes. Les matières premières dont elle a besoin sont le néodyme, le praséodyme, le terbium – des terres rares dont la production est particulièrement polluante. Au Québec, un projet de production baptisé « Strange Lake » a été lancé par l’entreprise canadienne Torngat Metals à 1 000 kilomètres au nord de Montréal, sur la Côte-Nord.

Infographie Torngat Metals

Infographie Torngat Metals

C’est justement de là que venaient les délicieux homards frits mangés la veille, au Centre St-Pierre de Montréal : c’est un Innu de Sept-Îles, Roger Michel, qui les a pêchés. Dans les années 2010, avec sa communauté et un groupe de médecins, il s’est battu avec succès contre la création de mines d’uranium au nord du Québec. Aujourd’hui, Torngat Metals compte exploiter un gisement de la même zone, cette fois pour en extraire des terres rares.

« Ce gisement est hautement radioactif, et toutes les communautés qui ont des droits sur ces terres sont opposées au projet Strange Lake – les Innus, les Inuits et les Naskapis », a expliqué Marc Fafard, un ancien ingénieur, qui vit parmi les Innus depuis trente ans et travaille comme consultant juridique auprès des communautés autochtones. Le projet de mine, lui aussi présenté comme « indispensable à la lutte contre le changement climatique », est situé près du lac Brisson où plusieurs communautés chassent le caribou et pêchent une partie de l’année.

Pour le raffinage du minerai, une usine serait construite sur la Côte-Nord, dans la zone industrielle de Sept-Îles, juste à côté de la réserve de Uashat où vivent 1 500 personnes. Ces Innu·es, encore nomades il y a quelques décennies, ont déjà payé un lourd tribut à l’extraction minière. En 1949, ils ont été sédentarisés de force dans cette réserve pour permettre la mise en exploitation d’une mine de fer située à 300 kilomètres de là.

Traumatisme colonial

La raffinerie de Torngat Metals se trouverait à quelques centaines de mètres de la réserve. Elle concentrerait mille tonnes de terres rares par jour au moyen d’acides et de solvants, ce qui générerait des millions de tonnes de résidus radioactifs. Ce bassin toxique d’un kilomètre carré se trouverait aussi « à proximité du lac des Rapides où la ville puise maintenant notre eau potable, puisque toutes les autres nappes phréatiques sont contaminées par l’industrie », détaille Marc Fafard. Malgré l’opposition de la majorité des habitant·es, un fonds de l’État fédéral « pour l’infrastructure des minéraux critiques » vient d’attribuer au projet une subvention de 10 millions de dollars canadiens.

Les entreprises s’appuient sur le traumatisme des communautés autochtones pour avancer leurs projets.

Le Canada s’est engagé depuis une vingtaine d’années dans une politique nationale de « réconciliation » vis-à-vis des peuples autochtones. En 2008, le pays a présenté des excuses officielles pour le « génocide culturel » qu’a constitué le système des pensionnats, clé de voûte du système colonial. Entre 1894 et le milieu des années 1990, les enfants autochtones ont été systématiquement enlevés à leurs familles dès 6 ou 7 ans et placés dans des pensionnats religieux. Les élèves y étaient punis s’ils parlaient leur langue et ont souvent subi des violences physiques et sexuelles. Des milliers d’entre eux, morts de malnutrition et de mauvais traitements, n’en sont jamais revenus.

© Photo Paul Comeau

© Photo Paul Comeau

« Les addictions, les suicides d’adolescents, les violences… énumère Elysia Petrone, avocate d’origine ojibwée basée à Thunder Bay, au bord du lac Supérieur. Ce que nous vivons dans les réserves résulte en partie de ce traumatisme intergénérationnel. À cause de tous ces problèmes, les communautés renoncent souvent à lutter contre les projets miniers, poursuit cette membre de Mining Watch Canada venue assister à la rencontre au Centre St-Pierre. Les entreprises s’appuient sur le traumatisme des communautés autochtones pour avancer leurs projets. »

Le titre autochtone

La Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît l’existence d’un titre autochtone (on parle aussi d’un titre aborigène) sur des terres, lorsque les Autochtones occupent des territoires que leurs ancêtres habitaient lors du contact avec les Européens, qu’un principe de continuité peut être établi entre l’occupation première et actuelle, et que ce titre n’a jamais été cédé de quelque façon que ce soit. Le titre autochtone est un droit territorial collectif et inaliénable, sauf par le gouvernement fédéral. En d’autres termes, il constitue un droit ancestral, mais différent des autres droits ancestraux également reconnus par la Loi constitutionnelle, car il comporte un droit d’utilisation qui ne se limite pas à des usages traditionnels.

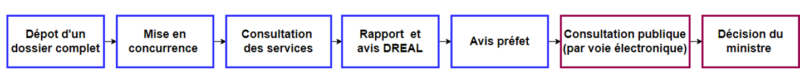

En théorie, le Canada respecte la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (2007) : un projet minier ne peut être réalisé sans leur « consentement préalable, libre et éclairé ». Mais « le système du free mining, qui date des ruées vers l’or du XIXe siècle, contrevient directement à ce principe », explique Rodrigue Turgeon, avocat et porte-parole du réseau Pour que le Québec ait meilleure mine. En un clic, n’importe quelle entreprise peut obtenir un permis d’exploration sur un territoire sans même en avertir les communautés détentrices de droits. Ce permis lui permet de construire un camp, de réaliser des forages et d’autres activités de prospection. Rodrigue Turgeon qualifie ce régime minier d’« instrument de torture colonial ».

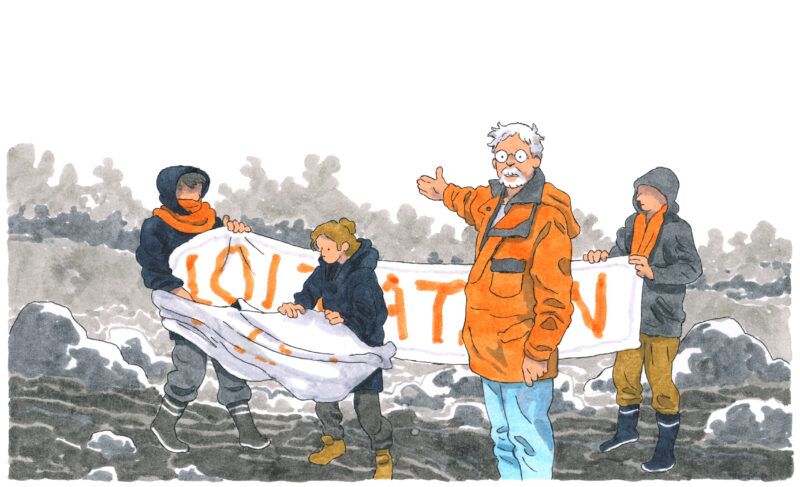

Les Algonquins du lac Barrière font partie des rares Premières Nations à avoir trouvé les moyens de se défendre, avec l’appui du Centre québécois du droit de l’environnement. Le 18 octobre dernier, la Cour suprême leur a donné raison contre le gouvernement du Québec, qui avait attribué des permis d’exploration sans les consulter. Cette jurisprudence pourrait aboutir à invalider rétrospectivement des dizaines de milliers de permis attribués selon la même procédure en un clic. Mais le 4 décembre, le gouvernement a fait appel de cette décision. Une situation emblématique de l’ambivalence de l’État canadien, dont les ambitions extractivistes contredisent le repentir colonial.

Actions autochtones pour le climat

En 2015, dans son rapport sur le système des pensionnats, la Commission de vérité et réconciliation concluait que cette réconciliation nécessitait de « reconnaître les torts qui ont été causés, d’expier les causes et d’agir pour changer les comportements ». Le Canada peut-il « expier les causes » tout en cherchant à devenir un « fournisseur mondial de métaux critiques » ? « Les pensionnats étaient une manière pour les colonisateurs de s’approprier les terres, rappelle Donna Ashamock, membre de Mining Watch Canada, installée dans la communauté crie de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug (« le lac de la grosse truite »), au nord de l’Ontario. Déraciner les enfants autochtones servait à faire place nette pour les activités extractives : mines, industrie forestière, barrages. Je ne peux pas me réconcilier avec le colonisateur s’il ne démonte pas sa propre maison. Et l’extraction de ressources est le pilier de sa maison. »

À lire aussi

Au Canada, des autochtones se réapproprient leur territoire perdu

Donna Ashamock fait partie d’Indigenous Climate Action, un réseau d’entraide « ancré dans les communautés et porté par la jeune génération » qui s’organise avec des peuples premiers du monde entier. Ce réseau valorise les pratiques de subsistance autochtones face à la catastrophe écologique et récuse les ententes « Répercussions et avantages » proposées aux Premières Nations par les entreprises minières. « La mine apporte une vie où l’on ne peut plus boire l’eau des lacs et pêcher, où les animaux sont malades, conclut-elle. Une vie où on doit tout acheter, il n’y a rien de plus fragile. Si nous conservons l’eau, les terres et la biodiversité, il nous restera quelque chose pour résister au changement climatique. »

Celia Izoard

/regions/2025/01/09/whatsapp-image-2025-01-09-at-14-05-28-677ff0545a4c3523050529.jpg)

© Photo Paul Comeau

© Photo Paul Comeau Infographie Torngat Metals

Infographie Torngat Metals © Photo Paul Comeau

© Photo Paul Comeau

e campement touristique Le Camp du désert, près des dunes de Lompoul, le 5 mai 2023.

e campement touristique Le Camp du désert, près des dunes de Lompoul, le 5 mai 2023.