[pompé sur médiapart.fr ]

Des taux plus de 10 fois supérieurs à la normale ont été mesurés à proximité des sites de l’industriel français en Mongolie par un chercheur indépendant. Ce dernier a été arrêté en août par la police locale, alors qu’il effectuait des mesures sur place.

Dans le sud-est de la Mongolie s’étend le désert de Gobi, l’un des plus vastes du monde et lieu de passage des routes de la soie pendant plusieurs siècles. C’est aussi là que sous le sable et les roches s’étend une prometteuse réserve d’uranium naturel, ce minerai qui sert à fabriquer le combustible des installations nucléaires. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) estime que l’État asiatique pourrait commencer à en produire – quelques centaines de tonnes par an d’ici à 2030.

Le géant français du nucléaire Orano y cherche la précieuse ressource depuis la fin des années 1990. En 2002 est découvert le gisement de Dulaan Uul et surtout en 2010 celui de Zuuvch Ovoo, le plus abondant. En janvier 2025, un contrat est signé avec le gouvernement mongol pour le développement du site, et une mise en exploitation est espérée pour 2029.

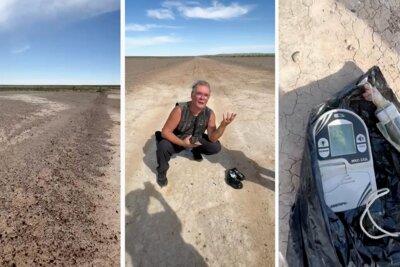

C’est à cet endroit qu’un physicien russe, spécialiste du nucléaire et engagé dans la critique de cette technologie, Andrey Ozharovsky, a mesuré des taux de radioactivité plus de dix fois supérieurs à la normale, lors d’un déplacement mi-août 2025.

Andrey Ozharovsky, a mesuré des taux de radioactivité plus de dix fois supérieurs à la normale dans le désert de Gobi. © Captures d’écran de la vidéo de Andrey Ozharovsky

Selon les relevés géolocalisés de ses dosimètres que Mediapart a pu voir, des niveaux supérieurs à 2 microsieverts par heure ont été mesurés en trois points, situés à une dizaine de kilomètres de la mine de Dulaan Uul. Le sievert est une unité servant à mesurer les effets de la radioactivité sur le corps. Ces points chauds se situent sur des routes empruntées par les travailleurs de la mine, selon l’expert, qui s’est filmé sur place, en compagnie de membres d’une association d’habitant·es.

Interrompu en pleine prise de mesures

Or, « quand on se trouve loin de ces sites, la dose de radioactivité mesurée tombe à 0,12 et 0,08 microsieverts », poursuit le chercheur. L’écart entre ces niveaux révèle la présence d’« une contamination radioactive » dans le sol en trois endroits, écrit-il dans un courrier de synthèse de ses découvertes, envoyé à la commission chargée du nucléaire en Mongolie, que Mediapart a pu lire.

Pour savoir où mesurer la radioactivité, le groupe a sillonné en voiture les abords des mines d’uranium, leurs appareils ouverts à bord de leur véhicule. Quand un taux supérieur à la normale était détecté, le chercheur descendait pour mesurer à pied, à environ 10 à 20 centimètres du sol, la présence de rayonnement.

Mais il n’a pas pu aller au bout de ses recherches, car la police de l’immigration mongole l’a arrêté alors qu’il se trouvait près d’une ancienne mine soviétique, avant de l’expulser (voir l’encadré). Certaines photos et vidéos qu’il avait enregistrées ont été détruites par les officiers de renseignement venus l’interroger dans la ville de Choïbalsan, selon le chercheur.

Pourquoi Andrey Ozharovsky a-t-il été arrêté ?

C’est à proximité d’une ancienne mine soviétique, après avoir quitté les abords des sites d’Orano, qu’Andrey Ozharowky a été arrêté, le 19 août, par la police de l’immigration mongole. Il a ensuite été conduit dans la ville de Choïbalsan, puis à Oulan-Bator, la capitale, où il a été interrogé sur les raisons de sa présence en Mongolie, dit-il. Contactées par Mediapart, les autorités mongoles n’ont pas répondu à nos questions.

Quelques jours plus tard, il a été expulsé vers la Russie, et fait l’objet d’une interdiction de séjour de trois ans en Mongolie. Le grief retenu contre lui est de s’être rendu sur le territoire mongol avec un statut de touriste et sans avoir prévenu de ses activités de mesure.

Il est aussi sanctionné pour n’avoir pas déclaré ses dosimètres auprès des autorités. Selon l’article 10 de la loi sur le nucléaire mongole, tout appareil de mesure de radioactivité doit être déclaré aux autorités et validé par leurs soins avant d’être utilisé. L’expert chercheur russe reconnaît « une erreur » sur ce point et assure qu’il n’était pas au courant de cette règle. L’un des militants associatifs qui l’a accompagné dans le désert de Gobi fait lui-même l’objet de poursuites. Andrey Ozharowsky veut désormais saisir le rapporteur spécial de l’ONU sur les défenseurs et défenseuses de l’environnement, Michel Forst.

Joint par Mediapart, il explique ainsi : « Tout le désert n’est pas pollué, mais nous avons identifié trois zones de pollution. Or, pendant la saison sèche, rouler sur une route polluée est dangereux. Quand les véhicules passent, de la poussière radioactive s’élève, qui peut être respirée par les personnes se trouvant dans les autres véhicules. »

C’est aussi ce qu’il explique dans son courrier à la Commission nucléaire de Mongolie : « Des particules radioactives peuvent se déposer sur les vêtements et les cheveux, mais aussi dans les poumons. Et l’irradiation interne est beaucoup plus dangereuse qu’en externe. »

Contacté par Mediapart, Orano répond qu’autour de ses installations, une « surveillance environnementale régulière est effectuée selon les meilleurs standards internationaux » et conformément aux « plans annuels de surveillance et de gestion environnementales approuvés par le ministère de l’environnement et du tourisme » de Mongolie.

Sur le site de Zuuvch Ovoo, qui pourrait entrer en exploitation en 2029, explique le groupe, « la dose ajoutée moyenne de rayonnement reçue par les employés durant toute la durée du projet pilote (soit deux ans) s’élève à 0,7 millisievert par an, un niveau largement inférieur au seuil fixé par la réglementation mongole et internationale ». Mais c’est à proximité de l’autre site minier que l’expert russe a fait ses mesures.

Il est très important que la compagnie minière, filiale d’Orano, explique l’origine de ces anomalies et pourquoi ces zones n’ont pas été assainies.

Bruno Chareyron, conseiller scientifique de la Criirad

En off, un salarié du groupe ironise sur des chiffres « très, très faibles », et « bien en dessous du bruit de fond en France », qui mettent en cause le sérieux de la démarche de l’expert russe, selon lui. En France métropolitaine, une personne reçoit en moyenne 4,5 millisieverts par an, soit l’équivalent de 4 500 microsieverts, l’unité utilisée par Ozharovsky.

« Ces chiffres ne peuvent pas être comparés, car ils ne mesurent pas la même chose », explique Bruno Chareyron, conseiller scientifique de la Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité (Criirad). « Pour évaluer l’exposition du public du fait de contaminations radioactives, il faut réaliser un autre calcul. À ce stade, pour la Mongolie, nous ne disposons pas d’assez d’éléments pour réaliser un calcul de dose reçue par la population », précise-t-il.

En revanche, et c’est là que ce spécialiste reconnu dans l’étude de la radioactivité, et qui a dirigé pendant trente ans le laboratoire de la Criirad, est catégorique, « détecter des débits de dose au contact du sol de plusieurs microsieverts par heure alors qu’autour le bruit de fond est très inférieur, montre clairement qu’il y a des anomalies radiologiques ». Selon lui, « on peut suspecter qu’il s’agit d’une contamination. Il est très important en tout cas que la compagnie minière, filiale d’Orano, explique l’origine de ces anomalies et pourquoi ces zones n’ont pas été assainies ».

Demande de vérification sans réponse

Enseignant à Moscou et engagé depuis de nombreuses années dans la dénonciation des dangers du nucléaire en Russie, Andrey Ozharovsky est bien connu des associations que Mediapart a sollicitées. « Je travaille avec lui depuis quinze ans, il a une solide formation scientifique en radioprotection et travaille depuis des années avec des ONG en Russie et il est très courageux », détaille Jan Haverkamp, membre de Nuclear Transparency Watch, un réseau associatif auquel appartient aussi l’expert russe.

« Andrey est ingénieur physicien diplômé de l’institut Kourtchatov, qui est certainement l’institution russe la plus réputée en matière de recherche nucléaire, ajoute Jean-Luc Thierry, de l’association Global Chance. Il a travaillé de nombreuses années comme expert pour l’association Bellona qui s’intéresse notamment aux déchets nucléaires russes en mer de Barents et est membre de l’Union socio-écologique, une organisation russe indépendante très sérieuse, affiliée aux Amis de la Terre. »

À la suite de ses mesures, Ozharovsky a saisi la commission chargée de la sûreté nucléaire en Mongolie – le pays n’a pas de centrale nucléaire – et lui a demandé de réaliser des mesures de vérification aux mêmes endroits. Sollicitée par Mediapart pour savoir quelles suites elle entendait donner à cette affaire, elle ne nous a pas répondu.

Grandes difficultés pour l’expertise indépendante

Au-delà des niveaux mesurés, c’est la nature des radioéléments enregistrés qui est révélatrice. Car les spectromètres d’Ozharovsky ont enregistré la présence d’uranium et de ses produits de décomposition : radium 226, bismuth 214 et plomb 214. « Ces substances sont caractéristiques de fuites de mines d’uranium utilisant la méthode de récupération in situ », ajoute l’expert.

C’est précisément cette technique, appelée ISR, qu’Orano expérimente en Mongolie : elle est réputée plus écologique, car elle consiste à extraire l’uranium de la roche en sous-sol, par l’injection de produits chimiques. Cela évite de répandre des poussières de pollution radioactives dans l’atmosphère, et laisse les résidus de traitement en sous-sol – la gestion de ces déchets est particulièrement complexe dans l’exploitation minière traditionnelle.

Or, dans la même région du désert de Gobi, mais loin des mines, les spectromètres n’ont pas mesuré le même type de radiations : a été enregistré « un pic de K 40 », qui n’est autre que l’isotope radioactif du potassium, un signe de radioactivité naturelle.

Orano répond : « Toutes les inspections organisées par le gouvernement ou par des organisations professionnelles indépendantes ont abouti à la conclusion qu’il n’y avait pas d’impact négatif sur l’environnement et la santé des personnes et du bétail lié à l’uranium provenant de l’activité du projet qui est entré en phase de construction. »

Des éleveurs traditionnels du désert de Gobi alertent depuis plusieurs années sur une mortalité inhabituelle de leur cheptel, ainsi que sur des malformations d’animaux.

Selon Bruno Chareyron, qui a aussi eu accès aux mesures réalisées par Ozharovsky en Mongolie, l’analyse par spectrométrie gamma – qui sert à identifier la nature des rayonnements – « montre que la radioactivité qu’il a mesurée est liée à l’uranium et à ses descendants », c’est-à-dire ses différentes formes d’évolution.

« Or, elles ont été réalisées dans une zone d’exploration d’uranium. Pour aller plus loin, il faudrait pouvoir faire des analyses complémentaires du sol. Quelle qu’en soit l’origine, tant que cette radioactivité persiste, il y a un danger », pour les animaux et les habitant·es.

S’il s’avérait que cette radioactivité mesurée par Ozharovsky à proximité des sites d’Orano était d’origine naturelle, ce serait tout de même un sujet sérieux à traiter. D’autant que « l’exploitation de mine d’uranium fait toujours remonter de la radioactivité vers la surface », explique Bruno Chareyron.

Des éleveurs traditionnels du désert de Gobi alertent depuis plusieurs années sur une mortalité inhabituelle de leur cheptel, ainsi que sur des malformations d’animaux. Des photos et des vidéos circulent sur des réseaux sociaux mongoles, accusant les mines d’uranium d’être à l’origine de ces problèmes. La Criirad tente depuis 2021 de monter une mission de contrôle sur le terrain dans le cadre d’une action en justice des associations locales, sans succès jusqu’à présent.

De manière générale, Bruno Chareyron constate souvent autour des mines d’uranium, au Niger, au Kazakhstan ou en Mongolie, « une grande difficulté à effectuer un contrôle indépendant ». À ses yeux, « c’est profondément choquant ».