[pompé sur theconversation.com]

Dans un contexte de tensions internationales sur l’approvisionnement en ressources minérales stratégiques, la France a lancé la mise à jour de son inventaire national. Celui qui a été réalisé entre 1975 et 1995 se focalisait sur les métaux d’alliages essentiellement et donc ne couvre pas forcément et systématiquement les substances critiques du moment, telles que le lithium, le gallium ou le germanium.

En février 2025, à l’occasion de sa visite au Service géologique national (BRGM), le ministre de l’industrie et de l’énergie Marc Ferracci a officiellement lancé un nouvel inventaire des ressources minérales disponibles sur le territoire français.

Cette initiative est née dans un contexte de tensions croissantes sur les approvisionnements en métaux rares et aux enjeux croissants de souveraineté industrielle.

De fait, elle s’inscrit dans la continuité du précédent inventaire du BRGM, qui avait été lancé dans les années 1970 dans le sillage du premier choc pétrolier qui avait révélé la vulnérabilité de la France pour ce qui est de ses approvisionnements en ressources énergétiques et minières.

Quels enseignements tirer de cette première expérience ? Et en quoi ce nouvel inventaire répond-il aux enjeux contemporains ? Panorama.

Un impératif de souveraineté industrielle

À l’heure où les transitions énergétique et numérique s’accélèrent, sécuriser l’approvisionnement des ressources minérales critiques et stratégiques devient une priorité absolue pour la France et l’Union européenne.

Ces substances – telles que le lithium, le graphite, l’antimoine, le tungstène – sont indispensables à la fabrication de technologies bas-carbone. Par exemple, les batteries, équipements électroniques et autres composants cruciaux pour le déploiement des énergies renouvelables.

Or, pour sécuriser au mieux la chaîne de valeur de ces matériaux, encore faut-il bien connaître le potentiel géologique du sous-sol national en amont. C’est dans ce cadre que la France a engagé, début 2024, une actualisation de son inventaire des ressources minérales. Portée par le président de la République, cette démarche a été intégrée au programme France 2030 de l’Agence nationale de la recherche (ANR) au travers de la planification écologique. La mission a été confiée au BRGM, en collaboration étroite avec les ministères compétents et les collectivités territoriales.

L’objectif est clairement défini : identifier et cartographier les zones qui favorisent, au plan géologique, la présence de substances critiques et stratégiques. Ceci en mobilisant les outils d’acquisition et d’analyse les plus avancés et innovants possibles.

Des connaissances héritées des années 1970

Ce nouveau programme ne part pas d’une feuille blanche. Il s’appuie sur un précédent exercice similaire réalisé entre 1975 et 1995, dans un contexte déjà marqué par les tensions géopolitiques sur l’énergie et les matières premières du fait du 1er choc pétrolier.

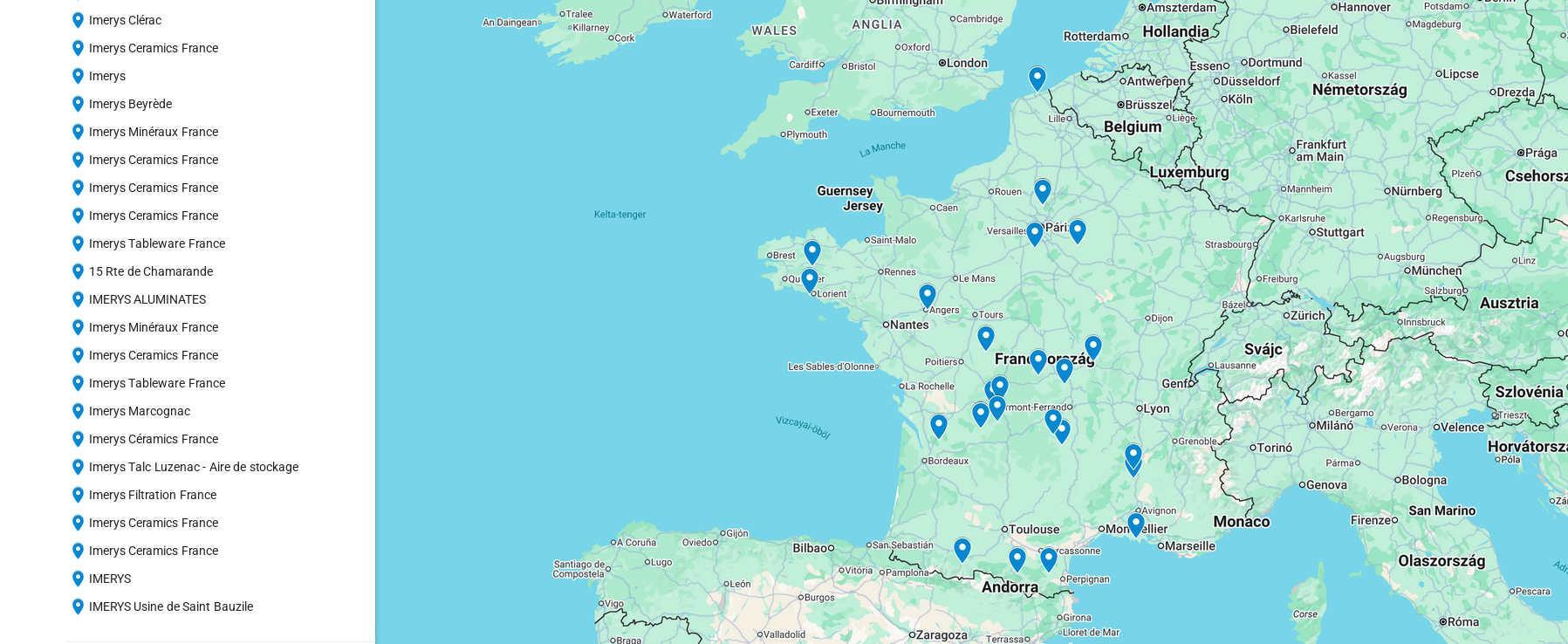

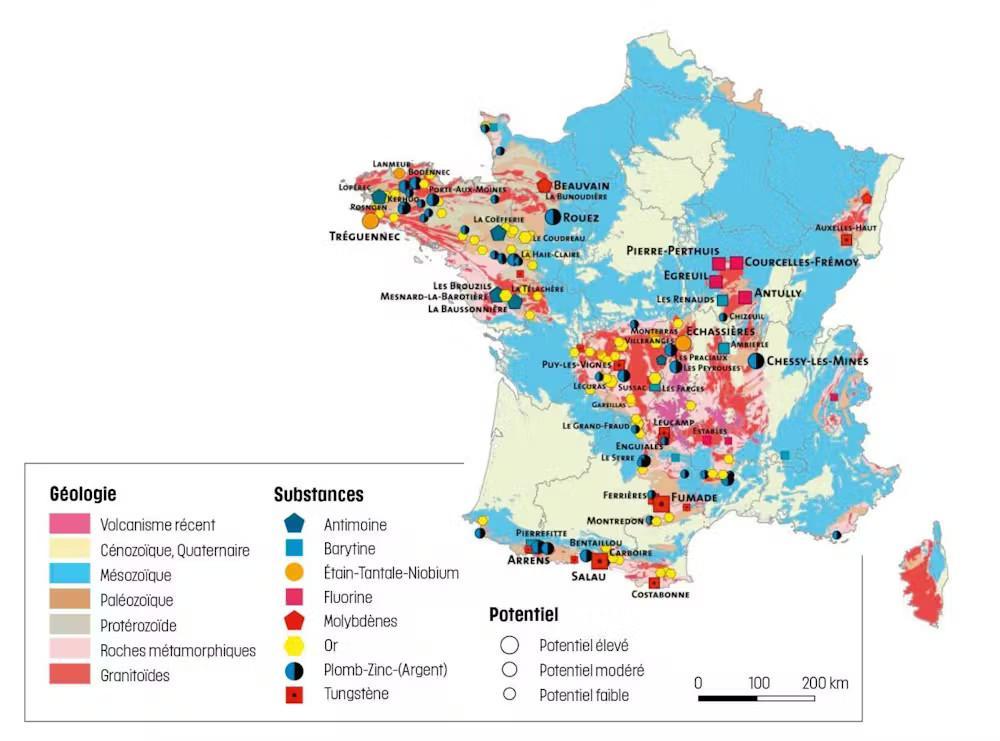

À l’époque, l’État avait confié au BRGM la mission de dresser un état des lieux du potentiel minéral de la France hexagonale, de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie. Ce travail, focalisé sur les métaux non ferreux et d’alliage (cuivre, aluminium, plomb, zinc, étain, antimoine…), visait à repérer les zones favorables à d’éventuelles exploitations futures de ces métaux sur cette période.

En France hexagonale, près de 125 000 km2 – soit environ 20 % du territoire – ont ainsi été étudiés, principalement dans les massifs anciens (Massif central, Massif armoricain, Alpes, Pyrénées). Ce programme a donné lieu à une campagne de prospection exclusivement géochimique, avec plus de 345 000 échantillons de sédiments de ruisseau et de sols prélevés puis analysés, couvrant un total de 296 cartes géologiques au 1/50 000.

À l’issue de cet inventaire, plus d’une centaine de cibles d’intérêt avaient été identifiées dans l’Hexagone et près d’une vingtaine en Guyane. Trois ont été mises en exploitation : les Brouzils (antimoine), Lecuras et Gareillas en extension du Bourneix en Limousin (or) et Changement en Guyane (or).

Dans les décennies suivantes, quelques levés géophysiques aéroportés sont venus compléter cet ensemble de données, améliorant notre compréhension de la structure du sous-sol sur les 200 à 500 premiers mètres de profondeur.

Un inventaire réinventé pour le XXIᵉ siècle

Près d’un demi-siècle plus tard, les dynamiques géopolitiques et les besoins en métaux ont connu d’importantes évolutions. La montée en puissance des technologies vertes, la guerre en Ukraine, les tensions commerciales et la mise en œuvre du Critical Raw Material Act (CRM Act) au niveau européen imposent une révision en profondeur de notre stratégie d’exploration minérale.

Le nouvel inventaire s’inscrit dans une logique de souveraineté renforcée. Cela passe par une approche :

- plus diversifiée, en élargissant la palette des substances minérales d’intérêt ;

- plus approfondie, grâce à l’évolution des méthodes utilisées ;

- plus innovante, notamment par l’intégration de l’intelligence artificielle ;

- et enfin, plus qualitative dans l’identification des cibles finales.

Contrairement à l’approche historique, le nouvel inventaire portera sur une soixantaine d’éléments, contre seulement une vingtaine dans le précédent. Il s’agit de substances qui étaient soit absentes des analyses lors des premières campagnes de l’inventaire historiques, soit détectées avec des limites de détection bien trop élevées pour en évaluer le réel potentiel géologique et parfois économique. De nouveaux éléments, considérés aujourd’hui comme critiques et stratégiques (comme le lithium, le tantale, le césium, le gallium, le germanium, le hafnium…), seront étudiés avec grand intérêt.

L’inventaire s’ouvre également à des zones géologiques jusqu’ici peu étudiées, voire totalement inexplorées, comme certains bassins sédimentaires peu profonds situés en marge des massifs cristallins (Pyrénées et Cévennes, par exemple), qui peuvent constituer de véritables zones d’intérêt du fait même de leur rôle de réceptacle géologique.

Par ailleurs, il mobilise des méthodes à la pointe de la technologie, en particulier en géophysique et en géochimie, permettant une lecture tridimensionnelle fine du sous-sol et l’identification de cibles en profondeur. Par exemple, la géophysique aéroportée, qui repose sur des technologies d’imagerie non invasives embarquées à bord d’un avion ou suspendues sous un hélicoptère, qui permettent une acquisition rapide de données à une échelle régionale.

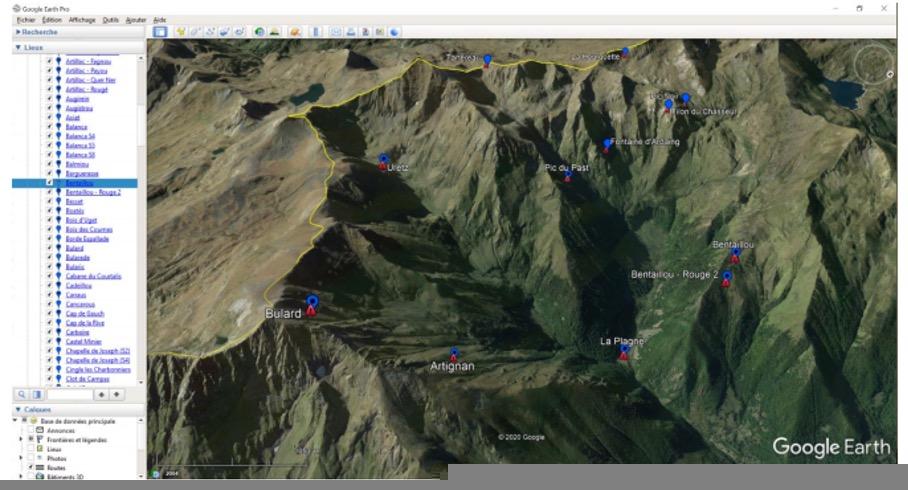

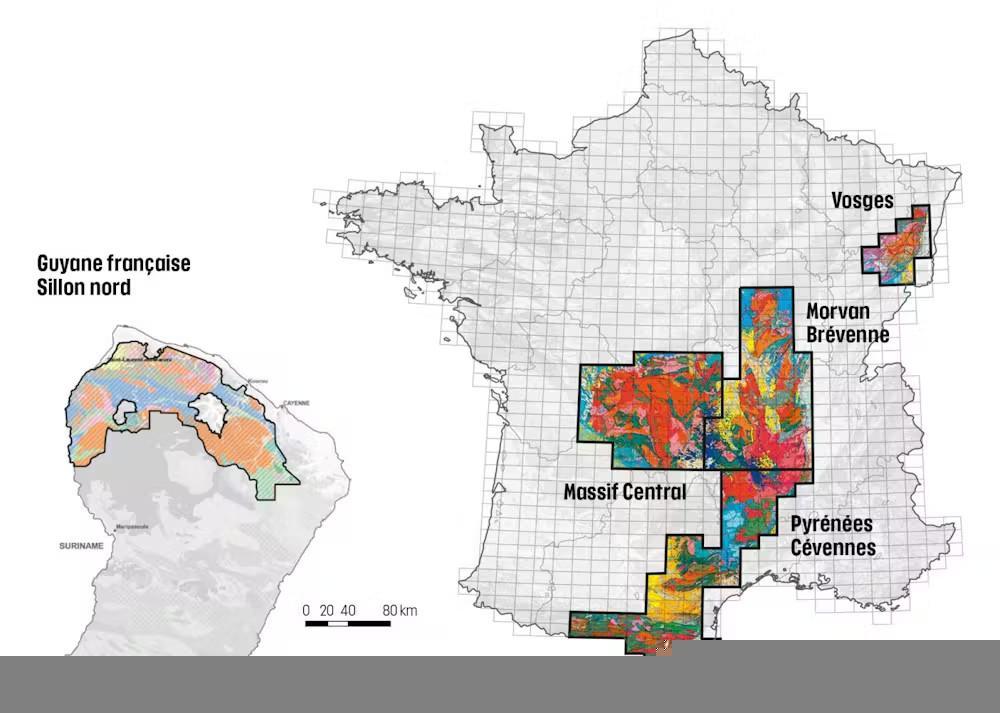

Dans le cadre de cette actualisation, cinq zones géographiques ont été identifiées comme prioritaires, en raison de leur fort potentiel de découverte :

- l’ouest du Massif central,

- la zone Morvan-Brévenne,

- les Vosges,

- l’Occitanie-Cévennes,

- et le sillon nord de la Guyane.

Ce périmètre a été défini en prenant en compte les caractéristiques géologiques des régions ciblées, les contraintes budgétaires et les réalités opérationnelles.

Dans l’Hexagone, les zones retenues présentent soit des ressources connues, dont les contours – ou extensions possibles – restent encore mal définis, soit un potentiel de découverte avéré pour des métaux critiques et stratégiques.

Les terrains étudiés couvrent majoritairement des socles anciens, incluant à la fois des massifs magmatiques (Massif central, Vosges) et des formations sédimentaires (Pyrénées, Cévennes), afin de favoriser la diversité des cibles métalliques.

Les terrains d’affinité magmatique, comme le nord du Massif central et les Vosges, offrent des opportunités prometteuses pour le lithium. Le Morvan-Brévenne, par exemple, est reconnu pour son potentiel en fluorine, antimoine, uranium, ainsi que pour des gisements polymétalliques (notamment cuprifères) dans le Beaujolais et les monts du Lyonnais.

Les terrains sédimentaires, comme les Pyrénées orientales et la Montagne Noire, présentent un intérêt particulier pour le tungstène et le germanium. Plus au nord, les Cévennes recèlent un potentiel en gisements plomb-zinc, avec des minéralisations associées en cuivre, antimoine et étain.

En Guyane, la partie nord du territoire se compose de bassins géologiques nommés les ceintures de roches vertes. Elles renferment des roches parmi les plus anciennes de la planète, bordées par de grandes failles régionales.

Cette région est associée à une grande diversité de minéralisation, incluant l’or, le cuivre, le plomb, le zinc, le lithium, le niobium et le tantale. La nature ancienne de ces roches, conjuguée à la complexité tectonique et à la succession d’événements géologiques, confère à cette zone un potentiel exceptionnel pour la découverte de métaux critiques.

De quoi identifier les ressources minérales du sous-sol de façon plus précise et aussi peu intrusive que possible, tout en assurant une restitution de qualité à l’État. Cet inventaire, prévu sur la durée de cinq ans, vise avant tout à améliorer la connaissance du sous-sol français. Pourrait-il, à terme, inspirer de nouveaux projets liés à la valorisation des ressources ? Quoi qu’il en soit, entre l’identification d’un potentiel et une éventuelle utilisation, les délais sont longs et encadrés.