[pompé sur Attaque]

Libération / mardi 8 avril 2025

Depuis septembre, un étrange phénomène frappe les rues de la préfecture des Deux-Sèvres : une fois par mois environ, un véhicule sorti des usines d’Elon Musk prend feu. «Libé» a suivi les traces du pyromane, jusqu’à le débusquer [c-à-d : une écrivaillonne de Libé a posté une annonce sur Indy Nantes et les compas ont bien voulu lui répondre ; NdAtt.].

L’épaisse fumée de la cigarette électronique d’Ivana s’écrase contre la vitre de sa Tesla. «Pour la garer, maintenant, je choisis un lieu où il y a du passage et des caméras», explique la vingtenaire. A Niort (Deux-Sèvres), où cette commerciale travaille, un étrange phénomène court les rues depuis septembre. Au moins une fois par mois, quelque part en ville, une voiture de la célèbre marque américaine prend feu au cœur de la nuit. Sorte de roulette russe du pneu cramé. De jeu des Loups-Garous version bagnole calcinée. Rien que sur le parking où son véhicule électrique fait le plein, les flammes ont sévi en octobre et aucun conducteur ne prend depuis le risque de s’absenter le temps de la recharge. La jeune femme enrage : «C’est honteux, on crame pas des voitures pour des opinions politiques, tout comme on n’achète pas une Tesla pour Elon Musk.»

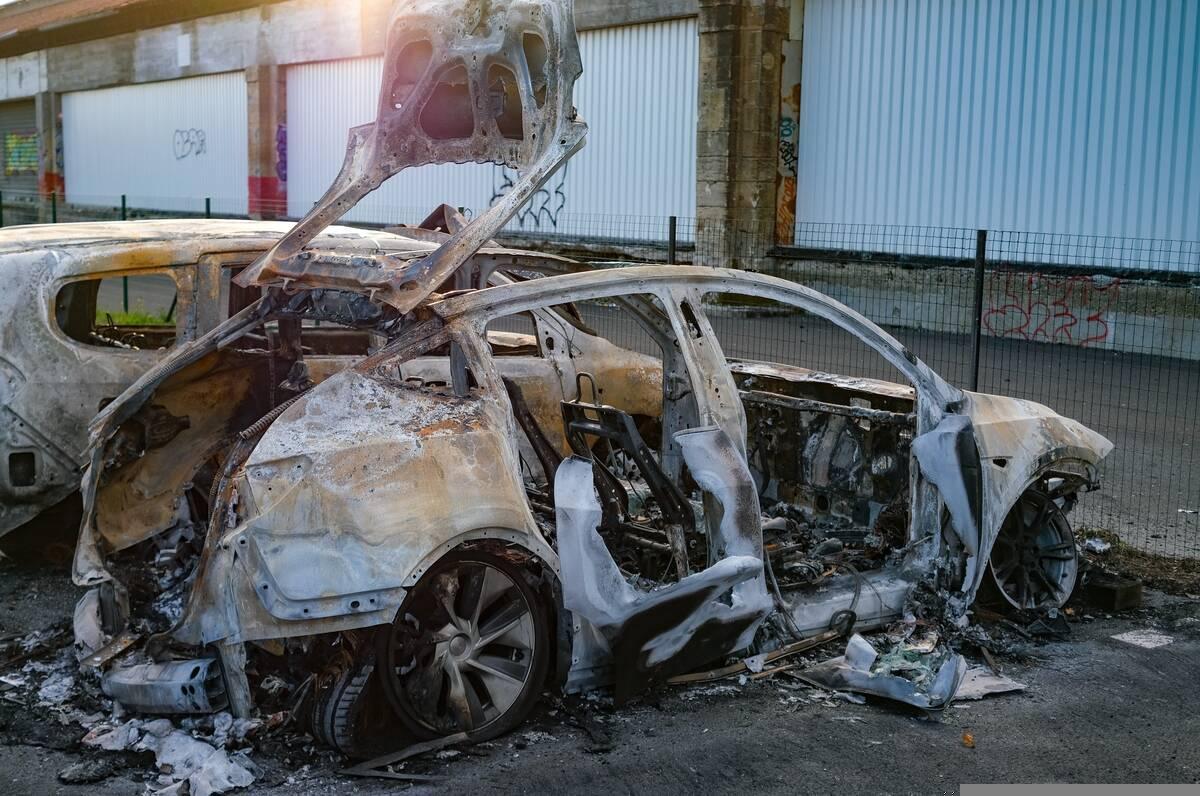

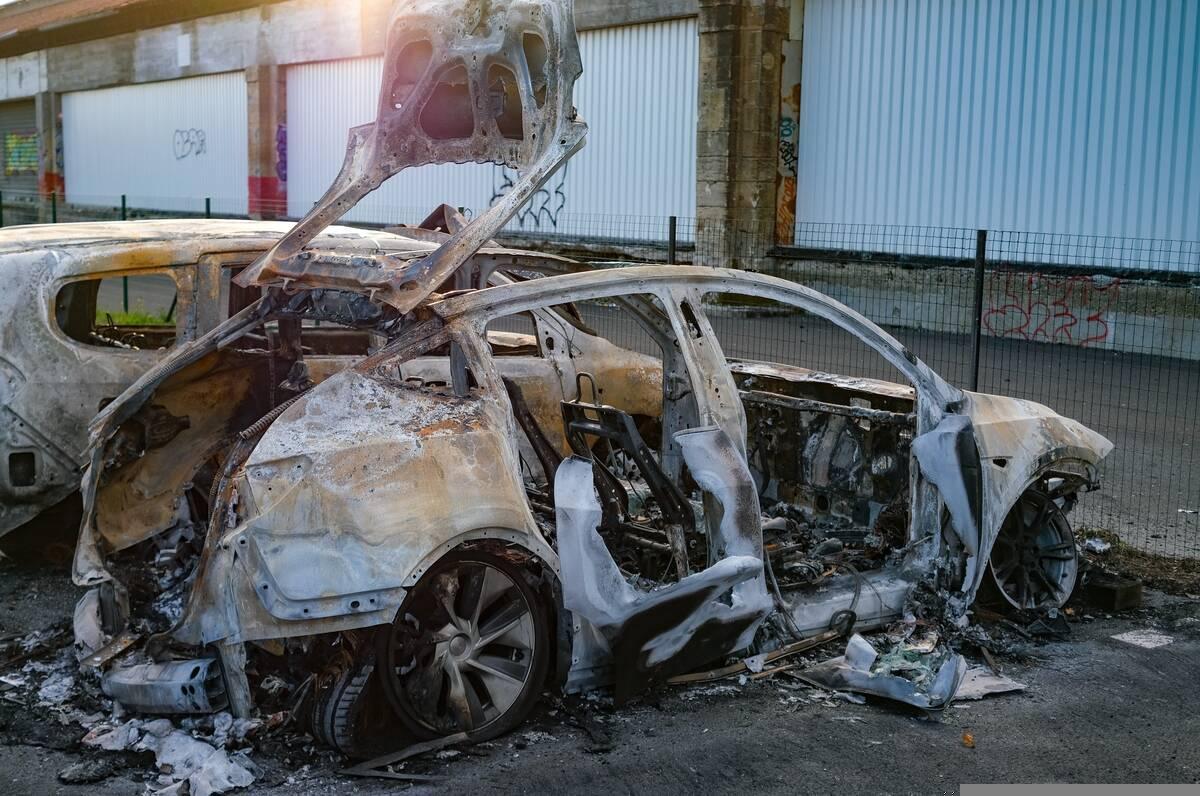

Forcément, face à ces feux en série, l’hypothèse d’une action anti-Musk est la première envisagée. Manifestations , véhicules rayés, incendies de concessions… Ces derniers temps, les dégradations à l’égard de la marque du milliardaire s’accumulent au fil des frasques de son grand patron. Notamment depuis le salut nazi du bras droit de Trump en janvier. Les soutiens à l’extrême droite et les coupes franches dans les administrations américaines sont d’ailleurs l’une des explications de la chute des ventes de Tesla de 13 % au premier trimestre 2025 par rapport à la même période l’an dernier et l’effondrement de l’action de la marque d’Austin de plus de la moitié depuis le record du 17 décembre 2024. Mais dans le cas de Niort, le doute plane encore : l’homme le plus riche du monde est-il la cible du coupable, toujours recherché ?

Pour commencer, les dates ne coïncident pas : les premiers incendies ont eu lieu bien avant le geste polémique du big boss. Ensuite, outre la dizaine de Tesla cramée, au moins deux véhicules de luxe ont aussi été visés. Une Porsche et une Aston Martin. Dans les rues beiges de la ville, des traces noirâtres se mêlent désormais au décor. Ici sur des branches carbonisées, là sur une palissade autrefois immaculée. Ces traces, Libé les a suivies, et a remonté la piste de l’incendiaire en série de Niort.

La poisse de Stéphan

En ce moment, pas mal de monde charrie Stéphan. Les collègues, déjà. «Ils m’ont demandé si j’avais essayé de faire un barbecue»,raconte ce commercial du BTP, par ailleurs végétarien. Et les pompiers, aussi. «Encore vous ?» lui lancent-ils goguenards, le 10 mars. Les hommes du feu éteignent alors pour la deuxième fois en quelques mois un incendie en bas de chez lui, route d’Aiffres. Des flammes qui, de nouveau, réduisent en cendres une Tesla blanche, son véhicule de fonction.

La première fois, c’était le 15 septembre. «Mes voisins avaient entendu du bruit et des voix, mais j’ai d’abord cru que c’était accidentel», rapporte le quadra à fines lunettes. A la deuxième Tesla HS, le doute se dissipe. Cette nuit-là, les policiers rappliquent, très agacés. Vingt minutes plus tôt, leur patrouille est passée devant l’allée du Niortais sans rien observer d’anormal. «Ça fait un certain tempsqu’on surveille toutes les Tesla », lui expliquent les agents.

A ce moment-là, cela fait aussi un certain temps qu’ils cherchent le coupable. Depuis septembre, une enquête est ouverte au chef de «destruction volontaire par incendie» par le parquet de Niort. Mais pour l’heure, le serial incendiaire ne cesse de s’évaporer. Sans jamais laisser sur les lieux un indice sur ses motivations. Depuis son salon, Stéphan a vue sur la place de parking encore carbonisée. Regard mélancolique devant un buisson lui aussi touché : «Les feuilles cachaient la route l’été… C’est dommage.» A ses pieds, son chien, un shih tzu aux poils emmêlés, soupire de concert.

Le zen de Didier

Bermuda, gambettes bronzées et bracelets perlés façon surfeur, Didier vit à quelques mètres de Stéphan, dans un quartier tranquille du boulevard Charles-Baudelaire. Le quinqua se décrit comme «le sixième de la bande». Comprendre : le sixième à avoir vu sa Tesla finir au bûcher, le 18 novembre. Lorsque les pompiers sont arrivés cette nuit-là, le propriétaire les a médusés. Le feu a pris devant sa palissade, juste à côté d’un autre de ses véhicules : son précieux combi Volkswagen. La portière droite de ce dernier commençait à flamber, mais qu’importe. Didier est monté à bord, l’a démarré et déplacé. Son voisin, Stéphan, en pouffe encore : «Je crois qu’il s’est fait un peu fait gronder.»

Didier n’a jamais envisagé la possibilité d’une action anti-Musk. Le Niortais n’en a d’ailleurs pas grand-chose à faire de ce milliardaire. Au chômage lorsque le feu a pris, il a acheté sa Model 3 à 40 000 euros en 2023 dans l’espoir de la revendre un an plus tard. Idéalement, un peu plus chère. «Le problème, c’est qu’Elon Muska décidé de baisser le prix du neuf », regrette-t-il. L’autre souci, c’est qu’il ne reste aujourd’hui de l’automobile plus que le coffre. Et les 35 000 euros que l’assurance a bien voulu lui reverser.

Pour démasquer le coupable, le quinquagénaire a vérifié la caméra de son jardin. Mais sur les images, personne. Seule «une boule de feu»scintille. Avec le recul, Didier préfère en rire : «J’aimais bien ma Tesla, c’était une voiture de feignant, avec une seule pédale.»On lui demande dans quoi il roule maintenant. Moue déçue d’un enfant : «Une Renault Zoe.»

La galère de Simon

«Votre pneu avant droit est dégonflé.» Simon a reçu cette notification à 2h18, le 15 octobre, alors que sa voiture se consumait entièrement. Lui aussi a perdu sa Tesla à côté de chez lui, avenue de Limoges. Le genre de voie sur laquelle les voitures rasent les maisons toute la journée. «Un policier m’a dit qu’une canette de Schweppes remplie d’essence avait été retrouvée dans un buisson près d’un autre incendie. Mais depuis, je n’ai plus de nouvelle», rapporte l’homme de 24 ans.

Alternant en cybersécurité, Simon faisait le trajet Niort-Nantes pour travailler. 1 h 40 aller, 1 h 40 retour. Après l’incendie, l’étudiant aux bouclettes blondes a dû se débrouiller, entre véhicule de prêt et covoiturage. «J’ai fini par me dire que j’allais être viré», se rappelle-t-il. Finalement, une solution est trouvée : les jours où Simon n’a pas de voiture, il se rend en train au siège de sa boîte… à Paris. Trois fois plus loin que Nantes, mais plus accessible depuis Niort. «J’ai tenté un nombre incalculable de fois de demander un geste à Tesla, on m’a envoyé balader», regrette-t-il avec amertume. Libé, qui a aussi contacté l’entreprise pour des renseignements, n’a pas eu beaucoup plus de chance.

Qui a fait le coup ? Le rapport d’expertise a seulement permis de conclure que le feu était parti du coin avant droit de sa voiture. Pendant un temps, le jeune homme a eu l’espoir de résoudre le mystère grâce au mode Sentinelle, une fonctionnalité filmant les abords de sa Tesla. Mais la clé USB stockant les images a elle aussi été détruite par les flammes. Désormais, Simon ne dispose que d’un seul et maigre indice : une tentative d’ouverture de sa poignée de portière, enregistrée par le véhicule à 2 h 16.

Le blues de Christian

Les fleurs de sa boutique respirent la joie de vivre. Mais le regard de Christian se perd dans le vide. Le chef d’entreprise de 47 ans ne se remet pas de la perte de sa voiture, survenue le 22 octobre. Sans cesse, il se repasse le film. L’anniversaire de sa femme dans un bon resto, le choix d’y aller avec son véhicule fétiche et celui enfin de le « faire dormir» une fois, «juste une fois», dans la rue. La fois de trop : son Aston Martin aussi a goûté aux flammes. «Je ne suis pas millionnaire, j’ai acheté cette voiture pour 55 000 euros. C’était le fruit du travail et de sacrifices. J’en rêvais et j’avais la ferme intention de vieillir avec», raconte-t-il, la gorge nouée.

C’est le klaxon devenu fou de son véhicule qui l’a réveillé ce soir-là. En chaussettes, le quadra s’est précipité dans la rue : comme celle de Simon, sa voiture était garée avenue de Limoges. Et comme celle de l’étudiant, les flammes s’étaient déclenchées du côté avant droit de l’engin. L’expertise a confirmé que l’incendie était volontaire. «Cette voiture avait un dessin superbe. Quand j’avais un coup de mou, j’allais faire un tour avec et ça allait mieux. Quand je la voyais, j’avais toujours ce petit coup de cœur, celui de l’amoureux», s’émeut Christian. Dans ses yeux, une lueur brille. Avant de s’éteindre aussitôt : «Qu’est-ce que j’ai fait de mal à ceux qui l’ont brûlée ?»

La colère de l’incendiaire

En octobre et novembre, deux feux de Tesla ont frappé le parking de la gare de Niort. Des restes d’aluminium cramé jonchent encore le sol. Le 28 novembre, un véhicule s’est embrasé avenue Léo-Lagrange. L’un des volets de la maison du propriétaire, noirci et gondolé par les flammes, demeure baissé. Dernièrement, le serial brûleur a élargi sa zone d’action à Chauray, à environ 12 km de Niort. Deux Tesla appartenant à une mutuelle sont entrées en combustion, le 18 mars. Le maire Claude Boisson (sans étiquette) s’étonne : «On est une ville très calme, ici les véhicules ne brûlent pas. Ou s’ils brûlent, c’est pour une histoire de court-circuit.»

Le même jour que ce feu, une publication intrigante est apparue sur Internet. Sur le site militant de Nantes Indymedia [ou ici ; NdAtt.], un article signé par «des anarchistes» relate : «Afin de bousculer le quotidien de petits-bourgeois, ou du moins, d’individus se comportant comme tels, quinze de leurs voitures ont été incendiées dans la région de Niort.» Des feux non accidentels, insistent-ils, sans pour autant les revendiquer.

Libé a tenté de contacter l’auteur. Et a un jour reçu un mail anonyme : «Nos échanges se feront uniquement via chiffrement.» Condition acceptée. «Je suis un des militants à l’origine de ces actions», se présente l’internaute. En guise de preuve, il nous fournit une liste des adresses précises de certains feux. Ainsi que des plaques d’immatriculation concernées. On l’interroge sur ses motivations. D’emblée, il éclaire : «Le salut nazi d’Elon Musk n’a pas été le déclencheur.» Même si le geste a, concède-t-il, «renforcé la cause anticapitaliste et antifasciste, en établissant publiquement un lien évident entre le capitalisme et la montée de l’extrême droite, notamment du nazisme».

D’après notre interlocuteur, les militants ont voulu viser «la bourgeoisie». «Parce qu’il est indécent et provocateur que certaines personnes se permettent d’acheter et de parader dans la rue avec des véhicules de luxe […] alors que d’autres survivent à peine», s’indigne-t-il. Pourquoi avoir surtout visé les Tesla ? Car c’est «un Big Brother sur roues, et dans une société dans laquelle la technologie prend une place croissante au détriment des libertés et de l’environnement, il est plus que nécessaire d’agir». La façon dont ils mènent leur combat, admet-il, a peu de chance d’être «audible par les propriétaires des voitures incendiées» . Toutefois, il continuera. Dans un dernier échange, on lui demande s’il compte ressortir le briquet bientôt : «L’action directe continuera tant que je vivrai, sous différentes formes et à différents endroits.»

Ce pôle industriel en bord de Garonne prévoit d’accueillir un procédé de transformation du nickel et du cobalt, pour les batteries des véhicules électriques.

Ce pôle industriel en bord de Garonne prévoit d’accueillir un procédé de transformation du nickel et du cobalt, pour les batteries des véhicules électriques.